SEO屋が作ったSEO記事作成AI

文字単価0.01円〜のSEO記事作成ツール

本記事では、コンテンツ担当者や中小企業のWeb担当者、SEO初心者向けにSEOに強い記事の書き方を9ステップで解説します。

記事構成の書き方やキーワードのグルーピングなど、SEO記事の施策について紹介します。

AI記事作成ツール

SEO記事とは?

SEO記事について、目的と役割を紹介します。

SEO記事の定義と意味

SEO記事とは、検索エンジンに適切に評価されるよう設計された記事です。

ユーザーの検索意図に応える情報を整理し、Googleなどの検索結果で上位表示を狙います。

単なる読み物ではなく、特定のキーワードで検索されやすくなるよう最適化された文章です。

検索結果の上位に表示されることで、より多くのアクセスを集められ、集客や認知拡大、サービスや商品のコンバージョンを高められます。

検索エンジンの評価基準

検索結果の上位表示には検索エンジンの評価基準が重要です。

Googleは、2012年のパンダアップデートにより、検索結果を通じてユーザーに最適な情報を表示させるようになりました。

高品質なコンテンツほど上位に表示されるため、ユーザーが求めている情報を、記事コンテンツとして提供することが必要です。

高品質なコンテンツだけでなく、ページの読み込み速度やユーザーの検索履歴など、さまざまな評価基準によって順位決定されます。これらの上位表示対策をコンテンツSEOといいます。

前提として、ユーザーが求める情報を記事にすることが、Googleの評価基準を満たす重要なポイントです。

参考:General Guideline「高品質評価ガイドライン」

SEO記事が必要とされる理由

インターネットでの情報検索が日常的になった今、ユーザーは検索エンジンを通じて商品やサービスの情報を探しています。

SEO記事があれば、ユーザーの関心に応じた情報を提供し、自社サイトへと誘導が可能です。

自社ブログやオウンドメディアの活用は、広告よりも費用対効果が高く、中長期的に成果を期待できる点も魅力といえます。

SEOを意識した記事作成は、コンテンツマーケティングにおける企業のブランディングや信頼構築にもつながる施策です。

通常の記事との違い

SEO記事と通常の記事との最大の違いは、検索エンジン最適化を前提としているかどうかです。

SEO記事ではキーワードの選定、検索意図への対応、構成の工夫が求められます。

通常の記事は、読み物としての面白さやストーリー性に重点を置くケースが多く、検索結果の順位向上には直接つながらないことがあります。

SEO記事は、ユーザーの検索行動と検索エンジンの評価基準を意識した設計により、戦略的なコンテンツが特徴です。

記事の書き方9ステップ

SEOに強い記事を作成するための9ステップを、実践的な手順とともに解説します。

1,競合調査

競合調査は、SEO記事を作成するために重要です。

競合他社のWebサイトを分析することで、自社のWebサイトに必要な改善点を見つけられます。

下記のような点を分析しなければいけません。

- キーワード分析

競合他社がどのようなキーワードで上位表示されているのかを分析します。自社が狙うべきキーワードの特定が重要です。SEOツールを利用したり、競合サイトのタイトルやメタディスクリプションを確認したりすることで、キーワードの抽出ができます - コンテンツ分析

競合他社のコンテンツの内容や質、ボリュームを分析することで、自社が作成すべきコンテンツの方向性が見えてきます。競合サイトのコンテンツの強みや弱みを把握し、それらを参考に独自のコンテンツを作成しましょう - SEO対策分析

競合他社のWebサイトがどのようなSEO対策をおこなっているのか分析が必要です。取り組むべきSEO対策が見えてきます。内部リンクの状況や、サイトの構造などの分析が必要です - デザイン・ユーザーエクスペリエンス分析

競合サイトのデザインやユーザーインターフェース(UI)を分析することで、ユーザーエクスペリエンスの改善策が見えてきます。読みやすさや視認性、操作性などをチェックし、改善すべき点を洗い出すことが大切です - 被リンク分析

競合他社のWebサイトへの被リンクリンクを分析することで、自社が獲得すべき被リンクの種類や質が見えてきます。どのようなサイトからリンクを得ているかを分析し、質の高い被リンク獲得を目指しましょう

競合分析をおこない、自社のWebサイトを改善することで、検索エンジンの表示順位の向上が期待できます。

競合調査は、記事の作成時だけでなく、定期的に調査しなければいけません。

2,読者のニーズからキーワードを選定する

キーワード選定はSEO成功のカギです。

自社のオウンドメディアで、今後獲得していきたいキーワード軍(2万〜5万キーワード)から記事化するキーワードを選定します。

単に検索ボリュームが多いキーワードを選ぶのではなく、読者のニーズを的確に捉えたキーワードを選定することが重要です。

読者像を明確に定義する必要があり、年齢や性別、職業、興味関心など、ターゲット層を具体的に設定しなければいけません。

- ターゲット層が、どのような検索クエリで情報を求めているのかを調査。キーワードツールを利用して検索ボリュームや競合性を分析し、適切なキーワードを選択します

- 検索ボリュームは、「キーワードの検索回数」を指します。情報収集目的や購入検討目的など、ユーザーの意図を理解しなければいけません

- 「SEO対策」というキーワードよりも「ブログSEO対策 初心者向け」というように、具体的なキーワード(ロングテールキーワード)は競合が少なく、ニッチな層にリーチしやすいといえます

- 関連性の高いキーワードを組み合わせることで、記事のテーマが明確になり、検索エンジンにも理解されやすくなります

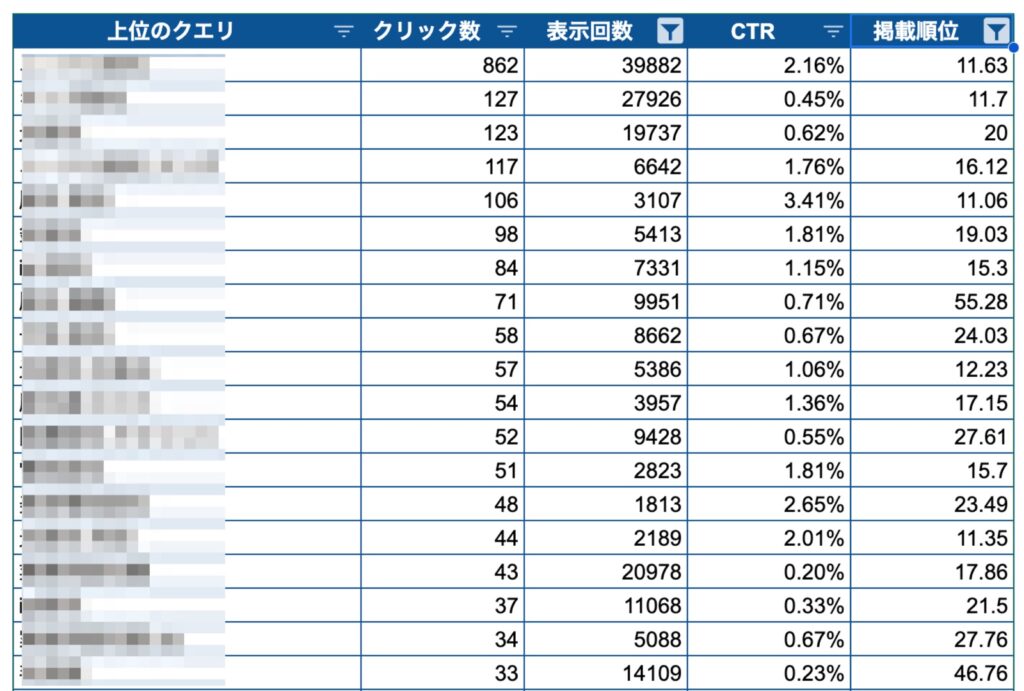

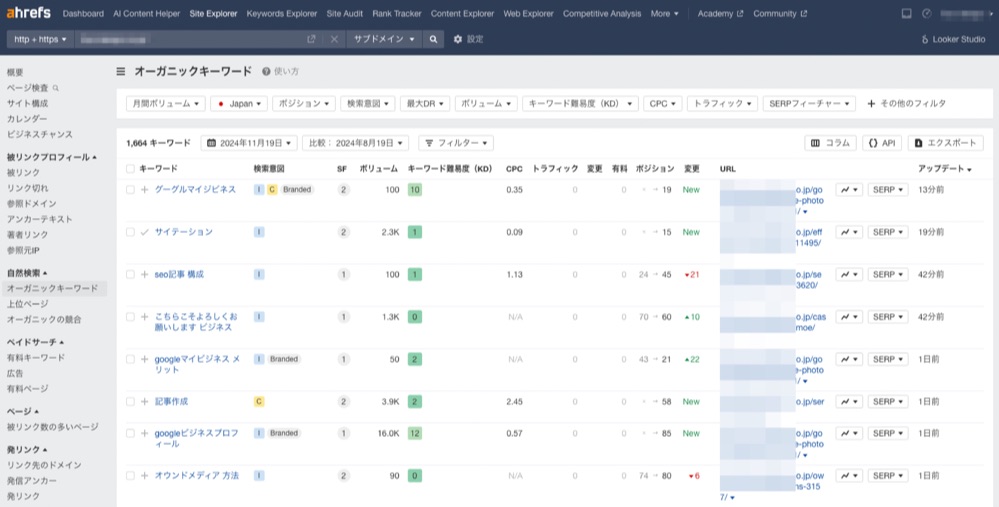

キーワード選定には、Googleキーワードプランナー、AhrefsなどのSEOツールの活用がおすすめです。

下記は、Ahrefsでキーワード調査した際の画像です。

SEOツールは、キーワードの検索ボリュームや競合性、関連キーワードなどの分析に役立ちます。

キーワード選定は、SEO戦略全体を左右します。

綿密な調査と分析に基づき、読者のニーズに合ったキーワード選択をしなければいけません。

適切なキーワードを選定する際は、検索ボリュームや競合サイトなどキーワード調査をおこなった上で選定が必要です。

フェーズが疎かだと、オウンドメディアの運営開始後にプロジェクトがスタートに戻ってしまうことがあります。

3,選定したキーワードをグルーピングする

選定したキーワードを適切にグルーピングし、記事同士をリンクし合うことで、記事構成が人間にも検索エンジンにとっても明確になり、SEO効果を高められます。

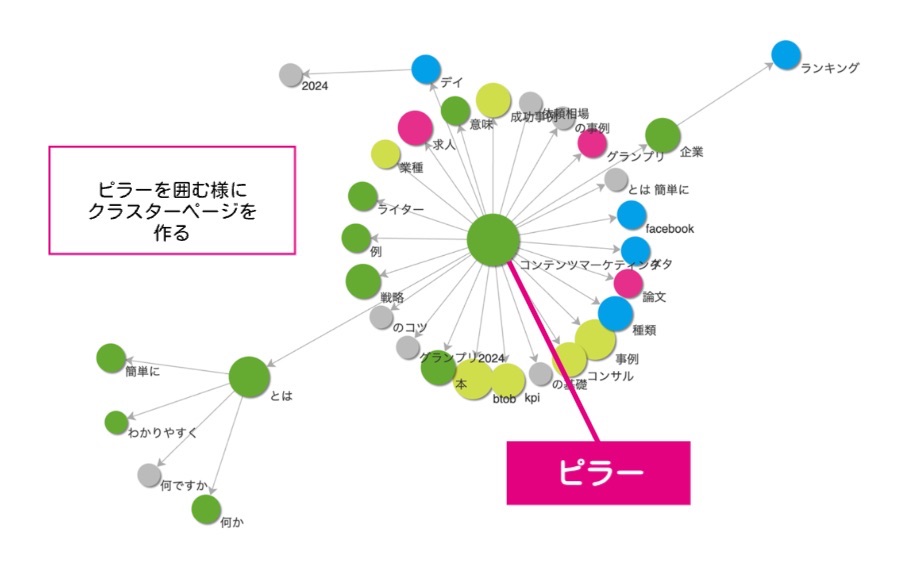

下記は、トピッククラスター構造の図です。

トピッククラスター構造とは、SEOにおけるサイトの内部構造を最適化する手法の一つです。

関連するコンテンツを体系的に整理し、検索エンジンとユーザーの双方にとってわかりやすい構造を目的にしています。

トピッククラスターの基本構成として、ピラーページとクラスターページがあります。

ピラーページは、メイントピック(主要なテーマ)を包括的にまとめたページです。

例:「SEOとは?基本から実践まで徹底解説」

クラスターコンテンツは、ピラーページのサブトピックとなる詳細記事を指します。

例:「トピッククラスターとは」「SEOにおけるE-E-A-Tの重要性」「内部リンクの最適化」など

内部リンクとして、双方のピラーページとクラスターコンテンツを相互にリンクさせることで、検索エンジンがコンテンツの関連性を理解しやすくすることが特徴です。

キーワードを無秩序に並べるのではなく、テーマや関連性に基づいて分類することで、読者にとってわかりやすく、検索エンジンから評価されやすい記事を作成できます。

グルーピングの方法としては、以下の3つの方法があります。

- テーマベース

関連性の高いキーワードをテーマごとにグループ化します。「SEO」という大きなテーマであれば、「SEO対策」、「SEOツール」、「SEOライティング」といったサブテーマに分けられます - 検索意図ベース

ユーザーの検索意図を想定してグルーピングをおこないます。「SEOツール」というキーワードは、情報収集目的や比較検討目的、購入目的など、さまざまな検索意図を持つユーザーによって検索されます。意図に合わせたキーワードをグループ化することで、ユーザーニーズに合った記事を作成可能です - ユーザー行動ベース

ユーザーがどのような行動をするかを想定してグループ化します。「オンライン英会話」というキーワードであれば、「オンライン英会話おすすめ」「オンライン英会話料金」「オンライン英会話比較」といったキーワードをグループ化し、ユーザーの購買プロセスに沿った情報を提供しましょう

キーワードのグループ分けが完了したら、それぞれのグループに適切な記事を作成します。

各記事は、特定のグループに属するキーワードを自然な形で含むように構成し、テーマとキーワードが密接に関連していることが重要です。

キーワードのグルーピングをあいまいにおこなってしまうと、カニバリゼーションが発生してしまいます。

※カニバリゼーションとは、複数のコンテンツが同じキーワードを対象にすることで、互いに競合してしまい、どちらのページも検索エンジンの評価が低くなる現象を指します

トピッククラスター構造やカニバリゼーションなど、コンテンツマーケティングについて詳しく知りたい方は下記を参考にしてください

関連記事:【保存版】コンテンツマーケティングの始め方完全ガイド

伴走する

オウンドメディア運用支援

企画の立ち上げや途中からの支援

SEO記事のみのご依頼も可能です。

4,記事のテーマやターゲットを決める

選定したキーワードをユーザーが検索する意図に対して、何を提供するかが『記事の目的』となります。

目的を明確にすることで、記事全体の方向性が定まりユーザーにわかりやすい記事を書くことが可能です。

『オウンドメディア 失敗』というキーワードで上位表示を狙った場合、記事の目的は『オウンドメディア運営での失敗パターンと防止方法の提供』などが挙げられます。

目的を明確にすることで、記事全体の構成を整理し、ユーザーが記事を読み進めるにつれて情報をスムーズに理解できます。

テーマ設定

テーマ設定では、キーワード調査の結果を参考にします。

キーワードの検索ボリュームや競合性を考え、適切なテーマを選びましょう。

自社の強みや専門性を活かせるテーマや、読者が求めているテーマを選ぶことで、質の高いコンテンツを作成しやすくなります。

読者の問題解決に役立つ情報や、読者の興味関心を刺激する情報などを提供することで、閲覧数を高められます。

ターゲット設定

ターゲット設定では、年齢や性別、職業、興味関心など、具体的な読者像をイメージすることが重要です。

ターゲット層のニーズや課題を理解することで、ユーザーが求める情報を提供できます。

テーマとターゲットを明確に定義することは、質の高いSEO記事を作成し、検索上位を目指すことにつながります。

5,記事構成を作成する

記事に必要な要素を事前に洗い出すことで、網羅された構成案につながり、執筆効率が向上します。

記事構成案は、SEO記事作成において最も重要です。(関連:文章構成ツール)

適切な構成は、読者の理解や検索エンジンの評価を高め、記事やWebサイトへの流入数増加のポイントです。

記事構成の書き方で詳しく解説しています。

記事構成のテンプレート

効果的な記事構成のテンプレートとして、以下の3種類を紹介します。

ターゲットや対策キーワードで構成が変わるため、紹介するテンプレートを参考にし、ご自身の対策キーワードやテーマに活用しましょう。

A. 問題解決型

- 導入: 読者の抱える問題を明確に提示し、記事で解決策を提供します

- 問題の深堀り:問題の原因や背景、影響などを詳細に解説します

- 解決策の提示:問題解決のため具体的な方法やステップを提示

- 解決策の実践例:具体的な事例や成功体験を紹介することで、読者の理解を深めます

- まとめ:本文で提示した解決策を再確認し、読者への行動喚起をおこないます

これらのテンプレートを参考に、自社のテーマやターゲット層に最適な構成を検討しましょう。

全体のバランスや情報量を整理する

記事全体のバランスや情報量は、読者の満足度とSEO効果に大きく影響します。

情報が多すぎると読者に負担をかけてしまい、情報量が少なすぎると検索エンジンに評価されにくい記事になってしまいます。

下記の点について注意し、構成案の作成を進めましょう。

- 情報量のバランス

各セクションの情報量を調整し、バランスの良い構成が重要です。導入文は簡潔に、本文は詳細に、結論は要約して記述するなど、各セクションの情報量を調整します - 情報の深さ

読者のニーズを満たすためには、適切な深さで情報提供が必要です。専門的な知識を必要とするテーマであれば、裏付ける根拠がポイントになります。 - 情報の正確性

提供する情報の正確性を確認することは非常に重要です。誤った情報や不確かな情報は、読者の信頼を失い、SEO効果にも悪影響を及ぼします。信頼できる情報源からの情報を引用したり、専門家の意見を参考にしてみましょう。 - 情報の網羅性

読者のニーズを満たすために、必要な情報を網羅して提供しなければいけません。

関連性の高い情報を追加することで、読者の満足度を高め、検索エンジンの評価も向上します。

バランスの良い情報量は、読者の満足度やSEO効果につながるため、綿密な構成と調整が必要です。

6,記事タイトルを決める

記事のタイトルは、上位表示した際のクリック率を高めるために重要です。

SEO対策においても、タイトルは検索エンジンのランキングに影響を与えるため、適切なタイトルを作成しなければいけません。

効果的なタイトルを作成するために、下記の点を意識することが必要です。

- キーワードの含める

タイトルにターゲットキーワードを含めることで、検索エンジンでのランキング向上につながります。キーワードを詰め込みすぎると、自然で魅力的なタイトルにならないため、バランスが重要です - 検索意図を反映

ユーザーがどのような情報を探しているのかを理解し、意図を反映したタイトルの作成が必要です。検索意図を理解することで、ユーザーのニーズに応えるタイトルを作成でき、クリック率の向上につながります - 簡潔でわかりやすい

タイトルは簡潔でわかりやすく、内容がすぐに理解できるものでなければなりません。長すぎるタイトルは、読者に理解されにくく、クリック率も低下します - 魅力的で興味を引く

読者の興味を引くような魅力的なタイトル作成が必要です。数字や疑問形、具体的な表現などを活用することで、クリック率を高められます - 適切な長さ

タイトルの長さは、検索エンジンの表示領域にも影響します。検索結果でタイトルが途中で切れてしまうと、魅力が半減するため、適切な長さを意識することが必要です

読者の興味を引き、検索エンジンにも評価される、記事タイトルを作成してください。

7,記事を執筆する

戦略や対策キーワード、構成案を終えたら、記事の執筆に進みます。

質の高い記事作成は、読者の満足度と検索エンジンの評価がポイントです。

導入文や本文、まとめの順に見ていきましょう。

導入文の書き方

導入文は、読者の興味を引きつけ、記事を読み進めてもらうための部分です。

「記事には何が書いてあるのか」「何がわかるのか」といった記事の要約を導入文にすることで、読者の離脱率を下げ、閲覧数を高められます。

読者には、求めている記事であるかを確認して読み進めてもらえる文章作成が必要です。

- 読者の問題提起:読者が抱えている問題や課題を解決する記事にします。読者の共感を呼び起こし、読み進めてもらうため重要です

- 興味を引きつける表現:数字や具体的な事例、意外性のある情報などを活用しましょう。読者の興味を引くような表現が大切です。読者の好奇心を刺激する文章がポイントになります

- 記事のテーマを明確に示す:記事で「どのような内容について説明するか」を、明確に示すことが重要です。読者が記事の内容を理解し、期待値を満たせるように、テーマを明確しましょう

- 簡潔でわかりやすい:導入文は、わかりやすく、要点が理解できるものでなければなりません。長すぎる導入文は、読者の離脱率を高めてしまいます

- 次のセクションへのつなぎ:導入文の最後に、次のセクションへの自然なつなぎを作ることで、読者をスムーズに本文へと進めます

書き方の注意点

SEO記事のポイントとなる「書き方の注意点」について紹介します。

記事制作会社も使っている

AIライティングツール「SOUSOU」

大見出し(H2)を書く

記事のテーマに必要な要素の整理が終わったら、記事構成で大見出し(H2)を書いていきます。

大見出しは、記事の構成を明確化し、ユーザーが理解しやすくなります。

記事の主要なセクションを示すために使用されることが一般的です。

大見出しは主題やトピックごとに区切ることで、記事全体の概要を把握しやすくなり、読みやすい記事作成ができます。

大見出しは、SEOにも影響を与え、記事の構造を理解し、内容を分析して評価します。

適切に使うことで、検索エンジンにとって「記事が読みやすく、情報が整理されたものであると認識」され、評価に影響するため重要です。

小見出し(H3)を組み立てる

小見出し(H3)は、大見出しで設定されたトピックを細分化したものです。

適切な小見出しを設定することで、記事が検索エンジンに正しく評価され、上位表示されやすくなります。

小見出しの設定は、必須ではありませんが、ユーザーがスムーズに読み込んでもらうためにも有効的に活用をおすすめします。

関連記事:初心者でもわかるライティングとは?コツと基本を徹底解説!

見出しごとの内容や結論についてサマリを記載する

記事構成が完了したら、ライターが記事内容を理解できるよう見出しごとの内容や結論についてサマリを記載しましょう。

PREP法という手法がある通り、読者にわかりやすく情報を訴求できる文章が求められます。

ライティングで、目的などの大幅なズレを防ぐために使用し、異なるライターに依頼しても、同じ内容になるようなサマリが重要です。

可能であれば、文字数や含めてほしいキーワードも記載をおすすめします。

ライターが記事のテーマや目的を明確に把握していれば、記事の内容が統一され『読みやすい』『わかりやすい』記事に仕上がり、SEOとして評価される記事の作成につながります。

8,画像やイラストを挿入する

画像やイラストを挿入することで、記事の見やすさを向上できます。

適切な画像を使用することで、読者の関心を高め、飽きさせない効果が特徴です。

- 高画質の画像を使用:ぼやけた画像や低解像度の画像は、読者の印象を悪くするため、高画質の画像を使用しましょう。

- 適切なサイズに調整:画像のサイズが大きすぎると、ページの読み込み速度が遅くなるため、適切なサイズに調整しなければいけません。

- alt属性を設定:画像にalt属性を設定することで、検索エンジンが画像の内容を理解しやすくなり、SEO効果を高められます。alt属性には、画像の内容を簡潔に記述しましょう。

- 著作権に配慮:著作権フリーの画像を使用するか、著作権者の許可を得た上で画像を使用します。著作権侵害は、法的責任を問われるため、十分に注意が必要です。

ネット記事の引用方法とは? - 適切な配置:画像を適切な位置に配置することで、記事の見やすさを向上できます。

内部リンク戦略

内部リンクは、Webサイト内の複数ページをリンクさせることで、ユーザーのサイト内で滞在時間を長くし、検索エンジンの評価を高める効果があります。

適切な内部リンク戦略は、SEO効果を高める上で重要です。

- 関連性の高いページへのリンク:記事の内容と関連性の高いページにリンクすることで、ユーザーが他の記事も閲覧する可能性が高まります

- 自然なリンク:無理やりリンクを貼るのではなく、自然な形でリンクを貼るようにしましょう。不自然なリンクは、検索エンジンからペナルティを受ける可能性があります

- アンカーテキストの最適化:リンク先のページ内容を表すために、アンカーテキストの使用は、検索エンジンが、リンク先のページ内容を理解しやすくなります

- リンクの過剰な配置:リンクを過剰に配置すると、ユーザー体験を低下させ、検索エンジンからの評価も下がる可能性があり注意しなければいけません

9,検収と校了

記事が完成したら、必ず検収・校了をおこないましょう。

誤字脱字や事実確認、情報の正確性などをチェックし、完成度の高い記事を公開することが重要です。

最近では、AIツールを使用した記事が多く、AIツールで作成された記事は、必ず検収・校了をおすすめします。

校正のやり方や効果的なチェック方法を知りたい方は校正校閲の基本ガイドを参考にしてください。

- 誤字脱字のチェック:校正ツールなどを活用し、誤字脱字がないかを確認が必要です

- 事実確認:記述内容に誤りがないか確認します

- 情報の正確性:情報の正確性をあらためて確認が必要です

- 読みやすさの確認:全体を通して読みやすいか確認し、必要に応じて修正します

SEO記事の文字数はどのくらいが最適か?

SEO記事の文字数はどのくらいが最適なのか疑問に思う方も多いのではないでしょうか。

適切なSEO記事の文字数について紹介します。

最適な文字数の目安と理由

SEO記事を作成する際、文字数の適切さは重要な要素です。

一般的に、SEO記事の文字数は、検索エンジンが評価しやすいコンテンツを作成するためにおおよその目安があります。

文字数が多ければ必ずしも良いというわけではなく、質の高いコンテンツであることが最も重要です。

SEOにおいて、推奨される文字数の目安は、6,000文字程度です。

情報をしっかりと網羅し、読者に対して深い理解を提供することが求められます

検索エンジンは、コンテンツの詳細な情報を重視します。

長文記事が評価されやすい傾向のため、「内容の充実度」が重要です。

記事が短すぎると、読者にとって情報が不足していると感じられるため、質を保ちながら内容を深堀りすることが求められます。

記事の種類による文字数の違い

SEO記事の文字数は、記事の目的や内容によって異なります。

ニュース記事や速報性のあるコンテンツは短めの文字数でも十分に有益とされます。

解説記事やハウツー記事、レビュー記事などでは、詳細な情報を盛り込むために3,000文字以上の長文が一般的です

検索エンジンは記事の「深さ」も重視しており、長い記事であれば、あるテーマに関して詳細かつ多角的に掘り下げられます。

短すぎる記事は、網羅された記事にならないため、検索順位に影響を与えられません。

記事の内容に応じた適切な文字数で書くことが、SEO効果を高めるためには不可欠です。

文字数よりも大切な「情報の深さ」とは?

SEO記事において、文字数は一つの要素に過ぎません。

重要なのは、読者にとって価値のある情報を提供することです。

単に文字数を増やすために内容が薄い文章を書いてしまうと、読者にとって有益ではなく、離脱率が高くなります。

SEO記事を作成する際は、テーマに関連する質問に対して深く掘り下げて答えることが求められます。

読者が求める情報を的確に提供し、関連性の高い事例やデータを使って内容を強化することが大切です。

検索エンジンは、読者が求めているコンテンツを高く評価します。

SEO記事を書く際は、「情報の深さ」を追求することで、文字数以上にSEO効果を期待できます。

読者がわかりやすい文章の書き方ポイント

- ですます調を意識する:記事の文章は、ですます調がおすすめです。相手に敬意を払い、親しみやすい印象を与える表現方法になります

- あいまいで冗長的な表現は避ける:読者の理解を妨げ、記事の信頼性を低下させるため注意が必要です。「かなり」「非常に」「とても」など。明確な表現を使用することで、読者の理解を促し、記事の信頼性を高めます

- 無駄な単語や修飾語を整理する:無駄な単語や修飾語は、文章を冗長にし、読者の理解を妨げます。「非常に」「極めて」「大変」必要な言葉だけを選び、簡潔に表現することで、読みやすく、理解しやすい文章を作成可能です

- 主語と述語・修飾語・被修飾語には注意する:主語と述語、修飾語と被修飾語の関係があいまいな文章は、読者の理解を妨げてしまいます

- 表記揺れに注意する:同じ言葉を複数の表記で記述する「表記揺れ」は、文章の統一感を損ない、読者の理解を妨げます。統一した表記を用いることで、読みやすく、正確な文章を作成できるのが特徴です

コンバージョンにつながる記事コンテンツとは

コンバージョンにつながる記事コンテンツを作成するには、SEOとユーザー満足度をともに高める工夫が必要です。

CTA(行動喚起)や定期的に記事のリライトをすることもポイントになります。

SEOとユーザー満足度の両立

SEO記事が検索順位を上げるためには、検索エンジンのアルゴリズムに合った内容にすることが重要です。

SEOとユーザー満足度を両立させるためには、以下のポイントを押さえておきましょう。

- ユーザーの検索意図に即した内容であるか

- 読者が求めている答えを提供している

- 読者にとって価値のある情報を具体的に伝えられている

ユーザーが求める情報を正確に提供することが最も重要です。

検索意図に即した内容を提供することで、読者は記事を通じて自分の問題が解決されたと感じ、信頼を寄せるようになります。

製品やサービスを購入する、問い合わせをする、資料をダウンロードするなどの行動を引き出すことにつながります。

CTA(行動喚起)の入れ方と効果

コンバージョンを引き出すためには、記事内で明確な行動喚起(CTA: Call to Action)を入れることが不可欠です。

CTAをうまく活用するためのコツは次の通りです。

- 読者にメリットを伝える

- 明確で簡単なアクションを示す

- デザインや色使いで目立たせる

CTAは、読者に具体的なアクションを促す要素であり、効果的に使うことでコンバージョンにつながる確率が高まります。

CTAのポイントは、シンプルかつ目立つ形で配置することです。

記事の最後に「今すぐ登録する」「無料ダウンロード」「お問い合わせはこちら」などのアクションを明確に提示します。

CTAを挿入する場所としては、記事の終わりだけでなく、重要なポイントで強調することも有効です。

コンテンツのPDCAを回す方法

コンバージョンにつながる記事コンテンツを作成するためには、継続的な改善として「PDCAサイクル」が必要になります。

PDCA(Plan-Do-Check-Act)は、記事のパフォーマンスを定期的に分析し、改善点を見つけて次のサイクルに活かす方法です。

PDCA(Plan-Do-Check-Act)は下記の通りになります。

- Plan(計画):記事を作成する際に、ターゲット読者や目的、SEOキーワードを明確にします

- Do(実行):実際に記事を作成し公開

- Check(評価):Google AnalyticsやSearch Consoleを使って、記事のパフォーマンスを確認。CTR(クリック率)や直帰率、コンバージョン率などを分析します

- Act(改善):得られたデータをもとに、記事を改善します。CTAの文言を変更したり、内容をさらに詳細に加筆するなどの改善が必要です

PDCAサイクルを回し続けることで、コンバージョン率が徐々に改善され、効果的なSEO記事を作成可能です。

よくある失敗とSEO記事でやってはいけないこと

よくある失敗とSEO記事でやってはいけないことについて3つ紹介します。

キーワード詰め込みの落とし穴

SEO記事を書く際に、最もありがちな失敗のひとつが「キーワードの詰め込みすぎ」です。

検索エンジンは、記事の内容が自然であることを評価し、過度にキーワードを繰り返すことは逆効果になります。

キーワード詰め込みを避けるためのポイントは下記の通りです

- キーワードは文脈に合った位置で自然に使用する

- 過剰な繰り返しを避ける

- 意図的にキーワードを繰り返すのではなく、情報提供に重点を置く

記事の品質が低く感じられ、読者のユーザー体験にも悪影響を与えるため、検索エンジンからも評価されにくくなり注意が必要です。

「読者が読みやすく理解しやすい文章」を書くように心がけましょう。

検索エンジンは今、ユーザー意図に合ったコンテンツを評価する方向にシフトしています。

無理にキーワードを詰め込むよりも、読者にとって有益な情報を提供することの方が、最終的に上位表示につながります。

重複コンテンツやあいまいな表現

SEO記事を作成する際、他のサイトからのコピーや重複コンテンツを避けなければいけません。

オリジナル記事を評価するため、サイトのコピーや似た内容の繰り返しは、ペナルティの可能性を高めます。

重複コンテンツやあいまいな表現を避けるためのポイントは下記の通りです

- 他サイトの内容を参考にしつつ、必ずオリジナルの情報を加える

- あいまいな表現を避け、具体的なデータや事例を使用する

- 同じテーマの記事が他にも多く存在する場合は、独自の視点を提供する

重複コンテンツはSEOにおいて大きなマイナスとなり、検索順位が下がる原因です。

内容があいまいで具体性にかけると、ユーザーにとって有益な情報を提供できません。

SEO記事では、具体的で詳細な情報を提供することが重要です。

一般的な情報や抽象的な言葉ばかりで記事を埋めるのではなく、読者にとって本当に役立つ内容を提供しましょう。

SEO屋が作ったSEO記事作成AI

文字単価0.01円〜のSEO記事作成ツール

検索意図を無視した記事構成の危険性

SEO記事を作成する際、「検索意図を満たすこと」も重要です。

ユーザーが検索エンジンで特定のキーワードを入力する背景には、疑問や問題があります。

検索意図を無視した記事構成には注意が必要です。

- ユーザーが検索している情報に焦点を当てる

- 見出しや内容を検索意図に沿った形で整理する

- 競合のコンテンツを参考にしつつ、ユーザーにとって価値のある情報を提供する

検索意図を無視した記事構成では、SEOを意識してキーワードを盛り込んだとしても、ユーザーにとって価値のない記事となり、コンバージョンにつながりません。

検索意図を満たすためには、ユーザーが求めている情報を的確に提供することが必要です。

ユーザーが知りたい内容を、わかりやすく整理した構成にすることが求められ、質問に対する答えを盛り込んだり、情報を段階的に説明することをおすすめします。

SEO記事の書き方Q&A

SEO記事の書き方について、よくある質問を見ていきましょう。

SEO記事で他社と差別化するコツはありますか?

他社との差別化は、SEO対策において重要なポイントです。

競合他社と同じような記事を作成していては、検索エンジンの上位表示は難しく、読者に好まれません。

他社と差別化を図るには、以下のようなポイントがあります。

- 独自の視点や切り口:競合他社が取り上げていない視点や切り口から記事を作成し、差別化を図れます。競合他社が一般的な情報を提供している場合、専門的な知識や独自の経験に基づいた情報の提供が必要です

- 質の高いコンテンツ:競合他社よりも記事の質を高めることで差別化が図れます。正確な情報やわかりやすい説明、魅力的なデザインなど、質の高いコンテンツは、読者の信頼を得られます

- 専門性の高い情報:競合他社よりも専門性の高い情報を提供することがポイントです。特定の分野に特化した専門的な知識を持つことで、読者が求めているコンテンツを作成できます

- オリジナリティのある表現:オリジナルな記事を作成することも差別化のひとつです。独自の表現を使用することで、読者に強い印象を与え、記憶に残る記事を作成できます

- パーソナライズされた情報:読者のニーズに合わせたパーソナライズされた情報を提供していきましょう。読者の属性や興味関心に合わせた情報を提供することで、高い効果を得る可能性があります

他の記事をコピーしてもいいの?

記事を読んでもらえない

記事を読んでもらえない原因はさまざまです。

よくある原因は下記の通りになります。

- キーワード選定のミス:ターゲットキーワードが適切でない場合、検索結果の上位に表示されません。キーワード選定ツールを使用し、適切なキーワードの選定が重要です

- タイトルの魅力不足:タイトルが魅力的でなければ、読者はクリックしません。検索意図を反映し、わかりやすく、魅力的なタイトル作成が必要です

- 記事の内容が不十分:記事の内容が不十分で、読者のニーズを満たしていない場合、読者はすぐに離脱します。読者のニーズを満たす、質の高いコンテンツ作成が重要です。

- サイトの使いにくい:サイトのデザインや使い勝手が悪いと、読者はすぐに離脱します。ユーザーフレンドリーなサイトデザインを心がけましょう

- SEO対策の不足:内部リンクや外部リンク、メタディスクリプションなどのSEO対策が不足していると、検索エンジンの評価が低くなり、読者にリーチできません

SEO記事の作成時間について知りたい

記事の作成時間は、記事の長さやテーマ、難易度によって大きく異なります。

一般的に、6000文字程度のSEO記事を作成するのに、数時間から1日がかりになることが多いです。

下記の要因も作成時間に影響するため重要になります。

- 調査時間:記事内容を正確に記述するためには、十分な調査時間が必要です。テーマによっては、複数の情報源を参照する必要があり、多くの時間を要する場合があります

- 執筆時間:記事の構成や文章力によって、執筆時間は大きく異なります。論理的な構成で、わかりやすく、読みやすい文章を書くには、多くの時間を費やすことが必要です

- 校正時間:誤字脱字や事実確認、情報の正確性などをチェックする校正時間は、完成度の高い記事を作成するために欠かせません

SEO記事の書き方:まとめ

本記事は、SEO記事の書き方について解説しました。

SEO記事の書き方には、専門的な知識だけでなく、ユーザーにわかりやすい記事を書かなければ目的は達成できません。

競合調査やキーワードの選定など、段階ごとに取り組むことで、ユーザーに『読みやすい』『わかりやすい』記事の作成ができます。

本記事の、SEO記事の書き方を参考にSEO記事の作成を進めましょう。