SEO屋が作ったSEO記事作成AI

文字単価0.01円〜のSEO記事作成ツール

コンテンツマーケティングは、顧客との長期的な関係構築を目的としたマーケティング戦略です。

コンテンツマーケティングが成功すると、

- ブランド認知度向上

- 顧客ロイヤルティ向上

- 売上向上

コンテンツSEO対策を効果的に行うことで、検索エンジンから多くのトラフィックを獲得し、より多くの潜在顧客にリーチすることが可能です。

その結果、顧客接点が増え、最終的には売上向上にもつながります。

この記事では、

- コンテンツマーケティングの基本

- 戦略設計

- コンテンツマーケティングの種類

- 最新のトレンド

まで、幅広く網羅的にご紹介します。

AI記事作成ツール

コンテンツマーケティングとは?

コンテンツマーケティングとは、価値のあるコンテンツを作成・配信することで、ターゲットとなる顧客との信頼関係を築き、収益を上げることを最終目標とするマーケティング手法です。

具体的には、

- ブログ記事/オウンドメディア

- 動画

- ホワイトペーパー

- SNSの投稿

など、顧客にとって有益で興味深い情報を提供します。

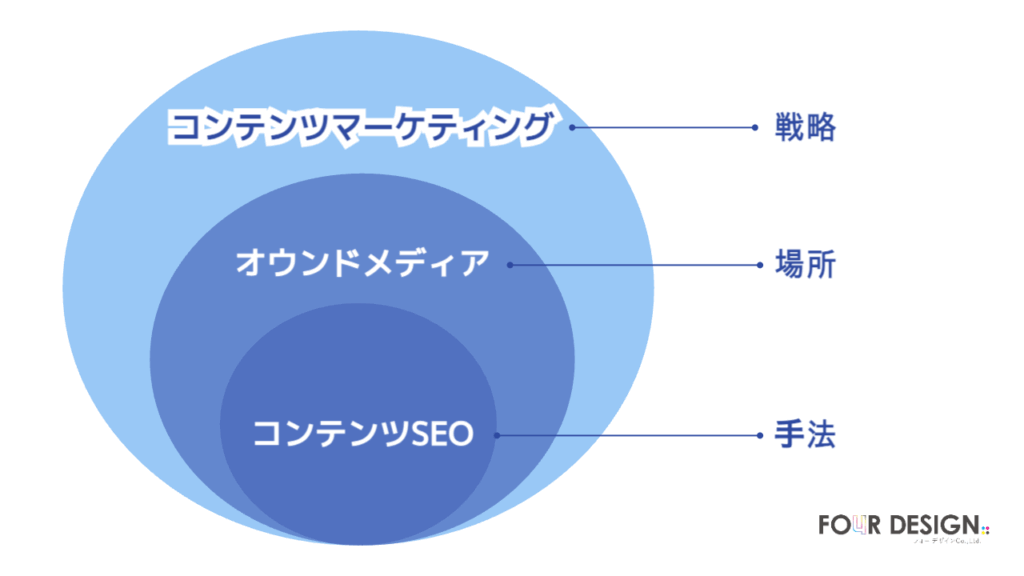

コンテンツマーケティングは戦略・コンテンツSEOとの違い

同じようなマーケティングワードに、コンテンツマーケティング・オウンドメディア・コンテンツSEOがあります。

似たように使われがちですが、役割や立ち位置がそれぞれ違います。

コンテンツマーケティング(戦略)

- 目的: 有益なコンテンツで見込み客を惹きつけ、信頼を築き、最終的に購入や申し込みへつなげる。

- 立ち位置: 全体を統括する「マーケティング戦略」。

- 内容例: 記事、動画、ホワイトペーパー、メルマガ、セミナーなど

- ポイント: 売り込みではなく「相手にとって役立つ情報提供」に重きを置く。

オウンドメディア(場所)

- 目的: 自社の管理下でコンテンツを継続的に発信し、見込み顧客との接点を創る。

- 立ち位置: コンテンツマーケティングを「実行する場」=企業ブログ/メディア(媒体)。

- 具体例: 自社のWebメディア、企業ブログ、ブランドサイト、noteなど

- ポイント: 長期的に信頼を積み重ねるための“自前のメディア資産”。

関連記事:オウンドメディアとは

コンテンツSEO(手法)

- 目的: 検索エンジンで上位表示させて、自然検索からアクセスを増やす。

- 立ち位置: コンテンツマーケティング内で使われる「集客の手段の1つ」。

- 具体例: 検索ニーズに合った記事の設計、キーワード選定、構造化など。

- ポイント: 良いコンテンツでも、SEOライティングに気をつけないと集客ができないので重要。

関連記事:コンテンツSEO対策のやり方と注意点

コンテンツマーケティングが重要な理由は、顧客は情報を求めており、単なる広告ではなく、役立つコンテンツを求めているからです。

価値あるコンテンツは、顧客に自社の信頼性を伝えるだけでなく、検索エンジンのランキングにも影響を与えるため、SEOにも有利です。

また、コンテンツを通じてブランドの専門性や信頼性をアピールできるため、顧客との関係を長期的に築けます。

コンテンツマーケティングのメリット

コンテンツマーケティングには、多くのメリットがあります。

顧客とのエンゲージメントを高めやすい

まず、従来の広告手法と比べて、顧客とのエンゲージメントを高めやすい点が特徴です。

ここでいう「エンゲージメント」とは、顧客やフォロワーがブランドやコンテンツとどれだけ積極的に関わっているかを表す概念です。

マーケティングの文脈において、顧客があなたの投稿に「いいね」やコメントを残したり、シェアしたりする行為は「エンゲージメント」にあたります。

広告が一方向の情報発信であるのに対し、コンテンツマーケティングは、顧客にとって有益な情報を提供することで、自然な対話を生み出し、信頼関係の構築につなげるのが特長です。

その手法としては、ブログ記事、動画、SNS投稿、ホワイトペーパーなど、多様な形式が活用されています。

これらを活用し、顧客のニーズや関心に合わせた情報を発信することで、より強固な関係性を築くことが可能です。

SEO効果

コンテンツマーケティングは、SEO(検索エンジン最適化)にも効果が期待できます。

質の高いコンテンツを作成し、適切なキーワードを戦略的に活用することで、検索エンジンでの上位表示が可能になります。

上位に表示されることで、Webサイトへの自然なトラフィックが増え、見込み客の獲得にもつながるでしょう。

広告宣伝費の削減

コンテンツマーケティングには、コンテンツを蓄積していく仕組みを構築できるという特長があり、その資産効果によって広告宣伝費の削減にもつながります。

一度発信したコンテンツは、情報の価値が保たれている限り、Web上に残り続けます。

さらに、コンテンツの量が増えるほど情報資産としての価値も高まり、結果的に顧客との接点拡大にも寄与するでしょう。

コンテンツの質により成果が出るタイミングやコスト削減できるタイミングは企業により異なりますが、中長期的にコンテンツの資産を高め続けることで、広告宣伝費の削減につなげられるのがメリットです。

結果的に低コスト

コンテンツマーケティングは、比較的低コストで実施できる点も魅力です。

高品質なコンテンツを作成するには、時間と労力がかかりますが、一度作成したコンテンツは、繰り返し活用できます。

たとえば、ブログ記事をリライトしてソーシャルメディアで共有したり、要約動画にしてYouTubeにアップロードしたりすることで、費用対効果の高いマーケティング活動を実現できます。

このように、コンテンツマーケティングは、

- ブランド認知度向上

- リード獲得

- 売上増加

など、さまざまなビジネス目標の達成に貢献する強力なツールです。

コンテンツマーケティングのデメリット

多くの利点を持つコンテンツマーケティングですが、万能というわけではありません。

伴走する

オウンドメディア運用支援

企画の立ち上げや途中からの支援

SEO記事のみのご依頼も可能です。

効果が出るまでに時間がかかる

コンテンツを作成し、SEOで効果を出したり、SNSでフォロワーを増やすためには継続的な努力が必要です。

すぐに効果が出ないため、広告と併用するなどの工夫が必要です。

専門的な知識やスキルが必要

質の高いコンテンツを作成するには、専門的な知識やスキルが必要です。

- SEOライティング

- 動画編集スキル

- デザインスキル

など、さまざまなスキルが必要となるため、社内リソースだけでは対応できない場合もあります。

コンテンツマーケティング代行会社に依頼する場合、費用がかさむ可能性もあります。

コンテンツマーケティングの効果測定は難しい

コンテンツマーケティングの効果を正確に測定するのは簡単ではありません。

Webサイトへのアクセス数やエンゲージメント率などを測定することはできますが、コンテンツマーケティングが売上増加にどれほど貢献したのかを正確に測定することは困難です。

効果測定のための適切な指標を設定し、継続的にデータ分析を行う必要があります。

コンテンツの品質管理が大変

コンテンツの品質管理は、コンテンツマーケティングにおける重要な課題の一つです。

低品質なコンテンツは、ユーザーの信頼を損ね、ブランドイメージの低下につながるおそれがあります。

常に高品質なコンテンツを提供し続けるには、適切なチェック体制の構築が不可欠です。

加えて、コンテンツの盗用や著作権の問題にも十分な注意が求められます。

これらのデメリットを踏まえた上で、自社の状況や目標に合ったコンテンツマーケティング戦略を策定することが重要です。 メリットとデメリットを比較検討し、長期的な視点で取り組むことが成功の鍵となります。 効果測定を適切に行い、継続的な改善を繰り返すことで、コンテンツマーケティングの真価を発揮できるでしょう。

コンテンツマーケティング戦略の立案

コンテンツマーケティング戦略は、単なるコンテンツ作成ではなく、ビジネス目標達成のための体系的な計画です。効果的な戦略なくして、成功は望めません。このセクションでは、効果的なコンテンツマーケティング戦略を立案するためのステップを詳細に解説します。

目的とゴールの設定

まず、コンテンツマーケティングによって何を達成したいのか明確に定義する必要があります。

- 売上増加?

- ブランド認知度向上?

- リード獲得?

具体的な達成したい目的を数値で設定することで、戦略が立てやすくなり、有効性を測りやすくなります。

たとえば、

- 「Webサイトへの訪問者数を3か月で2倍にする」

- 「特定商品の販売数を10%増加させる」

- 「問い合わせ数を月間50件に増やす」

といった具体的な目標を設定しましょう。目標設定においては、SMART原則(Specific、Measurable、Achievable、Relevant、Time-bound)を意識することが重要です。曖昧な目標では、効果的な戦略を立てられません。

オウンドメディアの目標設定についてはこちらの記事をご覧ください。

SMART原則とは、目標設定のためのフレームワークで、目標が達成可能かつ効果的であることを保証するために使われる方法です。SMARTは、次の5つの要素を指します

さらに、それぞれの目標に優先順位をつけることで、リソースを効率的に配分できます。

すべての目標を同時に達成するのは困難な場合もあるため、優先順位をつけることで、短期的な目標と長期的な目標を明確にし、段階的に目標達成を目指せるはずです。

目標設定の際には、経営陣や関係部署との連携を密にすることが不可欠です。

共通の認識を持つことで、戦略の整合性と実行力が向上します。

目標を設定する会議に経営層がいない場合、期間や目標数値について後から意見されるケースが非常に多いのです。

目標達成のための具体的なKPI(主要業績評価指標)を設定することも重要です。

たとえば、

- Webサイトへの訪問数

- 滞在時間

- コンバージョン率

- ソーシャルメディアでのエンゲージメント率

などを測定指標として設定することで、戦略の有効性を定量的に評価できます。

これらのKPIを定期的にモニタリングし、必要に応じて戦略を修正していくことで、持続的な成長を実現できます。

ターゲット層の明確化とペルソナ設定

誰に、どのような情報を届けたいのかを明確にすることは、効果的なコンテンツマーケティング戦略の基礎となります。漠然としたターゲット層ではなく、具体的な顧客像(ペルソナ)を設定することで、より効果的なコンテンツを制作できます(ペルソナマーケティング)。

ペルソナ設定には、

- 年齢

- 性別

- 職業

- 居住地

- 趣味

- 関心事

- 抱えている問題

- オンラインでの行動パターン

など、詳細な情報を盛り込みましょう。

たとえば、

「30代後半の女性、マーケティング担当者、仕事と育児の両立に悩んでおり、業務効率化に関心がある」

といった具体的なペルソナを設定することで、彼女たちの関心や悩みに応えるコンテンツを届けられます。

を設定する.jpg)

ペルソナを設定する際には、既存顧客データや市場調査結果などを活用しましょう。

顧客アンケートやインタビューを実施することで、より深く顧客を理解する手がかりが得られます。

また、ペルソナは1つに絞る必要はなく、複数のペルソナを設定することで、より幅広い顧客層へのアプローチが可能になります。

それぞれのペルソナに合わせた最適なコンテンツを配信することで、より高い成果が見込めるでしょう。

さらに、ペルソナの設定は、一度作成したら終わりではなく、市場の変化や顧客のフィードバックを踏まえ、定期的に見直す必要があります。

常に最新の顧客像を把握することで、効果的なコンテンツマーケティングを継続的に展開できます。

競合分析と差別化戦略

競合他社のコンテンツマーケティング戦略を分析し、自社の強みと弱みを把握することで、効果的な差別化戦略を立てることができます。

競合他社のWebサイトやSNSアカウントを分析し、どのようなコンテンツを制作・配信しているのか、どのような成果を上げているのかを調べましょう。

競合分析を行う際には、以下の点を分析することが重要です。

- コンテンツの種類と質

競合他社はどのような種類のコンテンツを制作・配信しているのか?コンテンツの質は高いのか? - ターゲット層

競合他社のターゲット層は誰なのか?自社のターゲット層と重複している部分はどこなのか? - 配信チャネル

競合他社はどのようなチャネルでコンテンツを配信しているのか? - SEO対策

競合他社はどのようなキーワードを選定して、SEOを行っているのか? - エンゲージメント

競合他社のコンテンツに対するユーザーの反応はどうなのか?

競合分析の結果を基に、自社の強みを活かし、競合と差別化するための戦略を考えましょう。

たとえば、競合他社が取り組んでいない新しいコンテンツ形式を導入したり、独自の視点や専門性を活かしたコンテンツを制作することで、競合他社との差別化を図れます。

もし、競合他社がコンテンツマーケティングを成功させている場合、すべての施策に対抗するには費用的にもリソース的にもどうしても難しい場合があります。

その場合は、配信するチャネルを限定した上で、質と量で勝負することをおすすめします。

差別化戦略を立てる際には、競合優位性を明確に示すことが重要です。競合他社にはない独自の価値を提供することで、顧客に選ばれるブランドを構築できます。

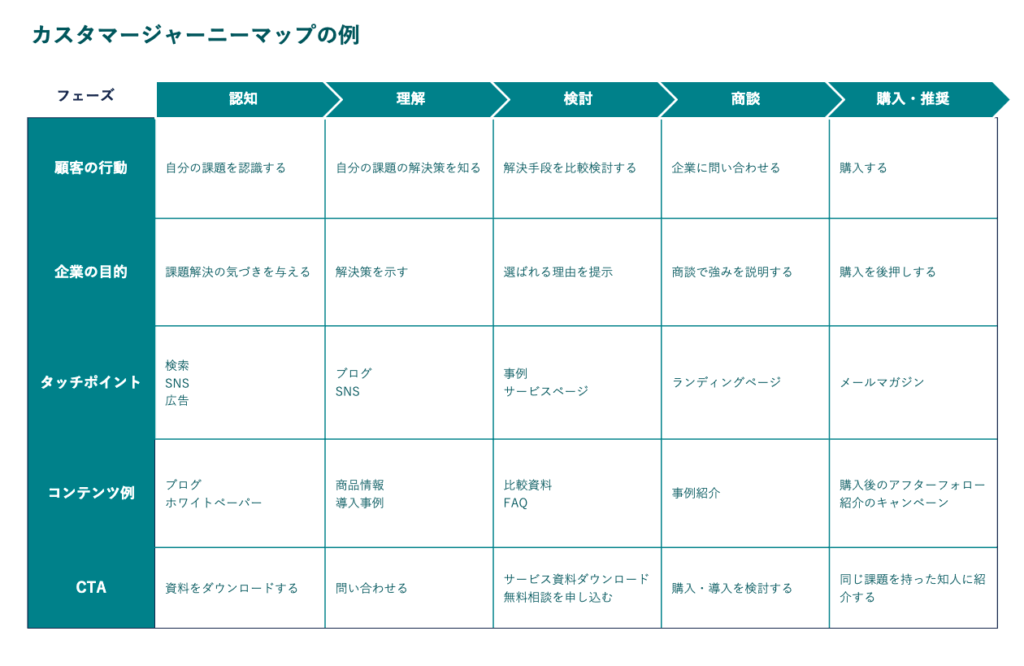

カスタマージャーニーマップの作成

カスタマージャーニーマップとは、顧客が商品やサービスと接点を持つ際の体験全体を可視化したものです。顧客が自社とどのように関わり、どのような課題を抱えているのかを理解するために、カスタマージャーニーマップを作成しましょう。

Googleスプレッドシートもありますので、ご利用ください。

カスタマージャーニーマップを作成する際には、顧客の行動を段階的に整理し、それぞれの段階における顧客の感情や思考、行動を具体的に記述します。

たとえば、顧客がWebサイトにアクセスしてから商品を購入するまでの流れを、いくつかのステップに分解します。

そして、それぞれのステップごとに、顧客の感情・思考・行動を具体的に記述していくことで、より深い顧客理解につなげることができます。

- 認知: 顧客が自身の課題を認知する段階

- 理解: 顧客が課題解決方法を理解する段階

- 検討: 顧客が課題解決のためのサービスを検討する段階

- 商談: 顧客が自社の商品について理解を深めたうえで、意思決定を行う段階

- 購入/推奨: 顧客が自社の商品やサービスを購入し、他人に推奨する段階

潜在ニーズ・顕在ニーズ

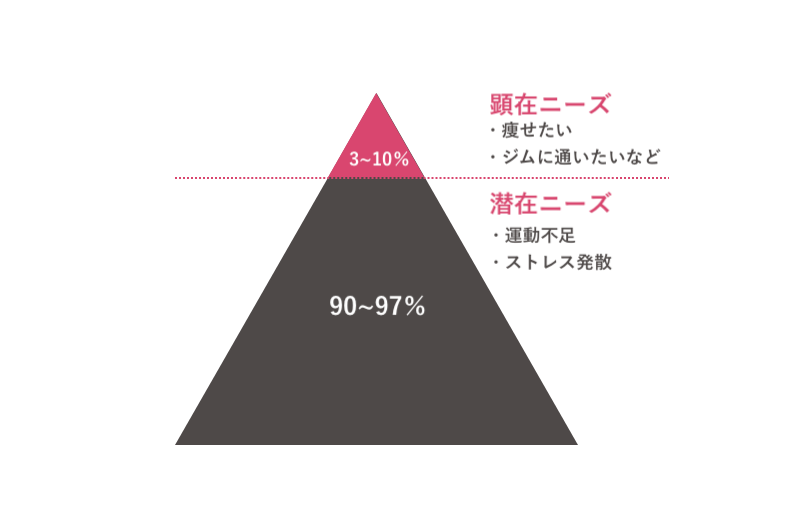

顧客は段階によって求める情報が異なります。特に、ニーズは「潜在ニーズ」と「顕在ニーズ」の2つに大別されます。

顕在ニーズとは、自分が抱えている課題や欲求にすでに気付いている状態のことです。

たとえば、「痩せたい」「ジムに通いたい」といった明確な目的がある場合は、顕在ニーズに該当します。

一方、潜在ニーズは、自分の中にある課題にまだ気付いていなかったり、気付いていてもそれほど重要だと感じていない状態を指します。

たとえば、「最近あまり運動していない」「ストレスを発散したい」といった欲求は、潜在的なニーズの代表例と言えるでしょう。

潜在ニーズの段階では、企業に対する質問だったり業界のトレンドなどの情報を紹介するような情報発信が有効です。

カスタマージャーニーマップを作成することで、顧客のニーズを深く理解し、顧客体験を改善するための施策を検討できます。

顧客の課題解決につながるコンテンツを制作・配信することで、顧客満足度を高め、リピート率向上に繋げられます。

コンテンツ設計

コンテンツ設計とは、どのようなコンテンツを、いつ、どのように配信するかを計画することです。

ターゲット層のニーズや競合の状況、ビジネス目標などを総合的に踏まえたうえで、最適なコンテンツ戦略を立てることが重要です。

まずは、どのような種類のコンテンツを作成するかを決めましょう。

ブログ記事・動画・SNS・ホワイトペーパーなど、目的やターゲットに応じて選べるコンテンツの形式はさまざまです。

それぞれのコンテンツ種類によって、適したターゲット層や効果的な配信チャネルも異なります。

コンテンツ設計をスムーズに進めるためには、全体戦略の軸となるチャネルを明確にしておくことが重要です。

たとえば、オウンドメディア(ブログ記事)を軸にした場合

このような流れで進行することが可能です。

1本のブログ記事を書き終えたら、それを元に次のようなコンテンツが容易に作れます。

- ブログ記事から要約動画の作成

- ブログ記事から長編動画の作成

- 要約動画をInstagramとFacebookに投稿

- ブログ記事からホワイトペーパーを作成

- ブログ記事の要約をメールマガジンで配信

企業によっては、動画を軸に進めた方が効率的な場合もありますし、SNSの方が良いケースもありますので、状況や強みによってコンテンツ設計の方法を検討してみましょう。

コンテンツの配信スケジュールを事前に決めておくことは、戦略的な運用において欠かせません。

定期的な配信を行うことで、顧客とのエンゲージメントを継続的に高めることが期待できます。

ただし、配信チャネルによっては頻度が高すぎると逆に負担となる可能性があるため、バランスの取れた配信頻度を見極めることが重要です。

効果的なコンテンツ設計を行うためには、データ分析が不可欠です。Google Analyticsなどのツールを使って、Webサイトのアクセス状況やユーザー行動を分析し、コンテンツの改善に役立てましょう。

コンテンツカレンダーの作成

コンテンツカレンダーは、コンテンツの計画、作成、配信を管理するためのツールです。コンテンツカレンダーを作成することで、コンテンツの制作スケジュールを把握し、効率的なコンテンツマーケティングを推進できます。

コンテンツカレンダーには、以下の情報を記載します。

- 日付: コンテンツを公開する日付

- テーマ: コンテンツのテーマ

- キーワード:メインキーワード(ブログ記事/動画の場合)

- ペルソナ:複数作成したペルソナのうち最もターゲットに近いもの

- タイトル: コンテンツのタイトル

- 形式: コンテンツの形式(ブログ記事、動画、インフォグラフィックなど)

- 担当者: コンテンツの作成担当者

- 配信チャネル: コンテンツを配信するチャネル(ブログ、SNSなど)

- ステータス: コンテンツの作成状況(企画中、制作中、公開済みなど)

コンテンツカレンダーを作成することで、コンテンツの制作スケジュールを可視化し、チームメンバー間での連携をスムーズに行えます。

また、コンテンツの重複を防ぎ、効率的なコンテンツ制作を推進できます。

とくに重要な項目は、キーワードとペルソナです。キーワードはペルソナの課題であり、コンテンツは課題を解決するための手段になるためです。

同じ目的意識をプロジェクトメンバーで共有することで、メンバーが入れ替わったりしても安定して品質でコンテンツが作成できるでしょう。

コンテンツ制作

コンテンツ制作は、コンテンツマーケティング戦略における重要なステップです。質の高いコンテンツを作成することで、顧客のエンゲージメントを高め、ビジネス目標の達成に繋げられます。

コンテンツ制作にあたっては、以下の点に注意しましょう。

- ターゲット層のニーズを満たす: ターゲット層が求める情報を提供する

- SEOを行う: 検索エンジンのランキングで上位表示されるようにする(ブログ記事と動画)

- 読みやすくわかりやすい文章を書く: 専門用語を避け、わかりやすい言葉を使う

- 視覚的に魅力的なデザインにする: 画像や動画などを効果的に使用して、読者の目を引きつける

- 正確な情報を提供する: 誤った情報は提供しない

- 定期的に更新する: 新しい情報を加え、コンテンツを最新の状態に保つ

コンテンツ制作には、ライター、デザイナー、編集者など、さまざまな専門家の協力が必要となる場合があります。チームで協力することで、より質の高いコンテンツを作成できます。

コンテンツ制作の際には、コンテンツの質を担保するために、校正や校閲などの工程を必ず行いましょう。(関連記事:SEO記事の書き方)

誤字脱字や事実誤認がないかを確認し、読者の理解を妨げるような表現がないかを確認しましょう。

コンテンツ制作後には、分析ツールを使用して、コンテンツのパフォーマンスを測定し、今後のコンテンツ制作に活かしましょう。

予算に合わせて、オーガニックからのコンバージョンを最大化

『コンテンツマーケティング支援』

効果測定と継続的な改善

コンテンツマーケティングの効果を測定し、継続的に改善していくことは、成功のための重要な要素です。効果測定を通じて、どのコンテンツが効果的だったのか、どのチャネルが効果的だったのかを把握し、今後の戦略に反映させることが重要です。

効果測定には、以下の指標が使用できます。

- Webサイトへの訪問数

Webサイトへのアクセス数を測定することで、コンテンツのリーチを把握できます。 - 滞在時間

ユーザーがWebサイトに滞在した時間を測定することで、コンテンツの関心度を把握できます。 - コンバージョン率

コンバージョン(目標達成行動、問い合わせ、購入など)に至ったユーザーの割合を測定することで、コンテンツの効果を定量的に評価できます。 - ソーシャルメディアでのエンゲージメント

ソーシャルメディアでのシェア数、いいね数、コメント数などを測定することで、コンテンツの拡散状況を把握できます。 - リード獲得数

コンテンツを通じて獲得したリード(見込み顧客)数を測定することで、コンテンツのリード獲得効果を評価できます。 - 売上変化

コンテンツを通じて得られた売上増加を測定することで、コンテンツのビジネスへの貢献度を評価できます。

これらの指標を定期的にモニタリングし、必要に応じて戦略を見直すことで、コンテンツマーケティングの効果を高めることが可能です。

分析結果をもとに、コンテンツの内容や配信チャネル、配信スケジュールを適切に調整することで、継続的な成長にもつながります。

常にデータに基づいて戦略を改善し続けることが、コンテンツマーケティング成功の鍵と言えるでしょう。

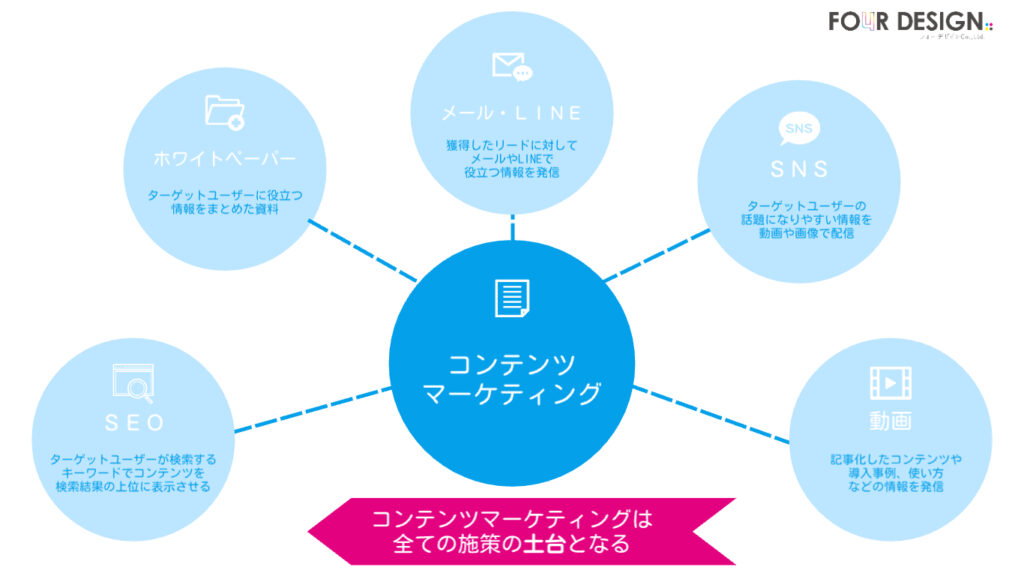

コンテンツマーケティングの種類

コンテンツマーケティングは、多様な手法を用いて顧客とのエンゲージメントを高め、ブランド認知度向上や売上増加につなげる戦略です。 単一の施策ではなく、さまざまなコンテンツを組み合わせ、統合的に展開することが重要です。 ここでは、効果的なコンテンツマーケティングの種類を具体的に解説します。

コンテンツSEO

コンテンツSEOとは、検索エンジンのランキング上位表示を目指し、検索ユーザーのニーズに応える質の高いコンテンツを作成・配信する戦略です。

主にオウンドメディアやブログ記事などでSEOを施したコンテンツは、オーガニック検索トラフィックの増加につながり、集客コストを抑えながら安定したアクセス獲得を実現します。

SEO対策においては、キーワード選定が非常に重要です。 ターゲットユーザーが検索しそうなキーワードを調査し、タイトル、見出し、本文中に自然に含める必要があります。

さらに、記事の構成、読みやすさ、ページの速度、内部・外部リンク(被リンク)なども重要な要素です。

Googleの検索アルゴリズムは日々変化しているため、常に最新のSEOトレンドを把握し、柔軟に対応していくことが重要です。

たとえば、高品質なコンテンツの作成、サイト構造の最適化、モバイル対応、ページ表示速度の改善、そしてバックリンクの獲得など、SEOには多面的な取り組みが求められます。

質の高いコンテンツを継続的に発信することで、検索エンジンからの評価が高まり、長期的なSEO効果にもつながります。

コンテンツSEOについて深く知りたいかたはこちらの記事をご覧ください。

動画コンテンツの制作

コンテンツマーケティングにおける動画コンテンツの特徴は、視覚と聴覚を通じて情報を伝える効果が高く、他の形式のコンテンツよりも多くのメリットを持っています。

以下にその特徴をいくつか挙げてみます。

視覚的・聴覚的効果

動画は、テキストや画像と比べて情報を視覚的にも聴覚的にも伝えるため、インパクトがあります。視覚と聴覚の両方を使うことで、理解度や記憶に残る効果が高まります。

たとえば、導入事例のインタビューや、サービスの特徴をデモンストレーションする際に、動画は非常に効果的です。

1分間の動画は、大体180~250語程度のテキストに相当します

感情的なつながりを作りやすい

動画は、表情や音楽、ストーリーテリングを通じて、視聴者と感情的なつながりを築くことができます。たとえば、感動的なストーリーやユーモアを交えた動画は、ブランドへの愛着を強め、視聴者との関係を深めるのに役立ちます。

視聴時間が長い

動画は一般的に、テキストや画像よりも長時間にわたってユーザーの注目を集めやすいとされています。

視聴者が動画を最後まで見ることで、情報をしっかりと受け取りやすくなり、その結果としてブランドメッセージの浸透にもつながります。

さらに、YouTubeなどの動画共有プラットフォームでは、視聴時間が長いコンテンツほどアルゴリズム上で優遇されやすくなる傾向も見られます。

YouTubeの平均視聴時間

平均視聴時間

エンゲージメント

- YouTube全体:約3.87%(出典:Statista)

- TikTok:約2.50%(以下出典:socialinsider)

- Instagram:約0.50%

- X(旧Twitter):約0.15%

SEO効果が高い

動画コンテンツはSEOにおいても強力な役割を果たします。とくに、YouTubeはGoogleが所有しており、検索エンジンでの上位表示に有利です。

また、動画を記事コンテンツ内で利用することで、記事の滞在時間が伸び、結果としてエンゲージメントが高まるとともに記事のSEO効果も向上します。

動画は他のコンテンツと比べて共有されやすいため、ソーシャルメディアやブログで拡散されることで、検索順位が上がりやすくなります。

プレスリリース

プレスリリースは、企業や組織のニュースや情報をメディアに発表するための文書です。

新製品・新サービスの発表、企業の社会的貢献活動、経営戦略変更など、重要な情報を効果的に発信することで、メディア露出を増やし、ブランド認知度向上につながります。

また、多くのWebメディアに掲載されることにより自然な被リンクの獲得が可能で、有効なSEOの施策と言えるでしょう。

プレスリリースを作成する際には、事実を正確に伝え、簡潔でわかりやすい表現を用いることが重要です。 また、メディアの特性を理解し、それぞれのメディアに合わせた内容・構成で配信する必要があります。

オンラインのプレスリリース配信サービスや、関係者への直接的なアプローチも有効です。配信後のメディア掲載状況や、Webサイトへのアクセス状況などを分析し、効果測定を行うことで、今後のプレスリリース戦略に活かせるでしょう。

さらに、ソーシャルメディア等での拡散も意識し、ハッシュタグなどを活用することで、より多くのユーザーに情報を届けられます。

- PR TIMES

- @Press

- valuepress (無料あり)

- PressWalker(無料あり)

- TSUNAGUGU(無料あり)

メールマガジン

メールマーケティングは、顧客リストに基づき、メールで情報を配信する手法です。 顧客への最新情報提供、キャンペーン告知、商品・サービスの案内など、さまざまな用途に活用できます。

メール配信は大量に行わないと効果計測が難しいので、ホワイトペーパーなどメリットのある情報をWebサイト上で公開し、リード数を増やしていきましょう。

効果的なメールマーケティングには、顧客セグメント、魅力的なメールデザイン、パーソナライズされたメッセージが不可欠です。

配信頻度や時間帯、メール内容を調整し、開封率・クリック率の向上を図る必要があります。

メール配信ツールの活用も重要であり、配信状況の分析や改善に役立ちます。 配信停止機能を設けるなど、ユーザー体験にも配慮することが重要です。

また、スパムメールと誤認されないよう、送信元の確認や配信設定を適切に行いましょう。

ホワイトペーパー

ホワイトペーパーは、特定の課題や問題について、専門的な知識や情報を提供する詳細な文書です。 読者にとって有益な情報を提供することで、信頼関係構築につながり、顧客獲得やリードナーチャリングに役立ちます。

ターゲットオーディエンスを明確にする

- 誰に向けて書くのかを最初に明確にしましょう。

ターゲットオーディエンスによって、使う言葉や伝えるべき情報が変わります。業界の専門家向けなのか、一般消費者向けなのか、具体的なニーズを理解することが重要です。 - 経営層をターゲットにする場合、戦略的な視点やROI(投資対効果)に焦点を当てた内容が求められます。一方、実務者向けには、実行可能な戦術や具体的な手法に関する情報が有益です。

ホワイトペーパーの目的を定義する

- 目的を明確にすることで、ホワイトペーパーの内容とアプローチが決まります。

目的には次のようなものが考えられます。- 業界の問題に対する解決策を提供する

- 特定の製品やサービスのメリットを説明する

- 市場のトレンドや最新情報を共有する

- 自社の専門知識をアピールする

- 目的が明確であれば、読者に伝えるべきメッセージが整理され、効果的に情報を提供できます。

リサーチとデータ収集

- 信頼性のあるデータと具体的な事例を使用することで、ホワイトペーパーの説得力を高めます。

とくに業界のトレンド、問題点、解決策に関する統計データや専門家の意見などを活用しましょう。 - 可能であれば、事例や実績データを盛り込んで、実際の成果を示すと良いでしょう

データが豊富であれば、読者は内容に納得しやすくなります。

構成を整える

効果的なホワイトペーパーは、情報がわかりやすく整理されていることが大切です。以下のような基本的な構成を検討しましょう:

- 表紙ページ:タイトル、サブタイトル、企業ロゴ、作成日などを記載。

- 目次:各セクションの概要を示し、読者が簡単に内容を把握できるようにします。

- 導入部分:ホワイトペーパーの目的と背景を簡潔に説明。

- 問題提起:業界の現状や直面している課題について解説。

- 解決策の提案:具体的な解決方法や推奨されるアクションを説明。

- 事例やデータ:実際のケーススタディやデータを交え、提案内容を補強。

- 結論と次のステップ:まとめと、読者が次に取るべきアクションを示す。

- 参考文献・出典:使用したデータや情報源を明示。

価値のあるコンテンツを提供する

ホワイトペーパーは、教育的な内容を提供するべきです。読者が得られる価値を考え、問題解決や知識の深化につながるような情報を盛り込みます。

読者にとって有益な洞察を提供し、「これを読んで良かった」と思わせる内容を作りましょう。

読みやすさとデザイン

- レイアウトとデザインは重要です。情報を整理し、視覚的に理解しやすい形式にすることで、読者が内容をより簡単に把握できます。

- 図表、インフォグラフィック、チャートなどを活用して、複雑なデータを視覚的に示すと効果的です。

- フォントサイズや色使い、余白を適切に調整し、内容が詰め込みすぎにならないように心掛けましょう。

明確なアクションの提案

- ホワイトペーパーの終わりには、読者に対して『次に取るべき行動(CTA)』を明確に示すことが大切です。

たとえば、- 製品のデモを申し込む

- 無料トライアルを始める

- 無料相談をする

など、行動に移しやすくするためのリンクやフォームを提供します。

- 目標を達成するための明確なアクションがなければ、読者が関心を持ち続けることは難しくなります。

継続的な改善とフィードバックの収集

- 作成したホワイトペーパーの成果を定期的に評価し、読者のフィードバックを収集します。

これにより、次回のホワイトペーパー作成時に改善点を反映できます。 - アクセス数やダウンロード数、CTAのクリック率、読了率などを分析し、どの部分が効果的だったのかを把握しましょう。

音声メディア・ポッドキャスト

音声メディア・ポッドキャストは、通勤・通学時間などのスキマ時間に手軽に視聴できるコンテンツです。 インタビュー、解説、朗読など、さまざまな形式で配信できます。

日本ではポッドキャストの普及率が高くないため、YouTubeと併用しても良いでしょう。ブログの内容を動画にして、そのURLを記事内に貼ることで同様の効果が期待できます。

音声コンテンツは、視覚的な情報に頼らずに聴覚だけで情報を伝えられるため、聴取者の想像力を刺激し、高い没入感をもたらします。

音声編集ソフトを用いて、聞きやすい音声の制作、BGMや効果音の追加などを工夫しましょう。 リスナーからのフィードバックを収集し、コンテンツの改善に役立てることも重要です。

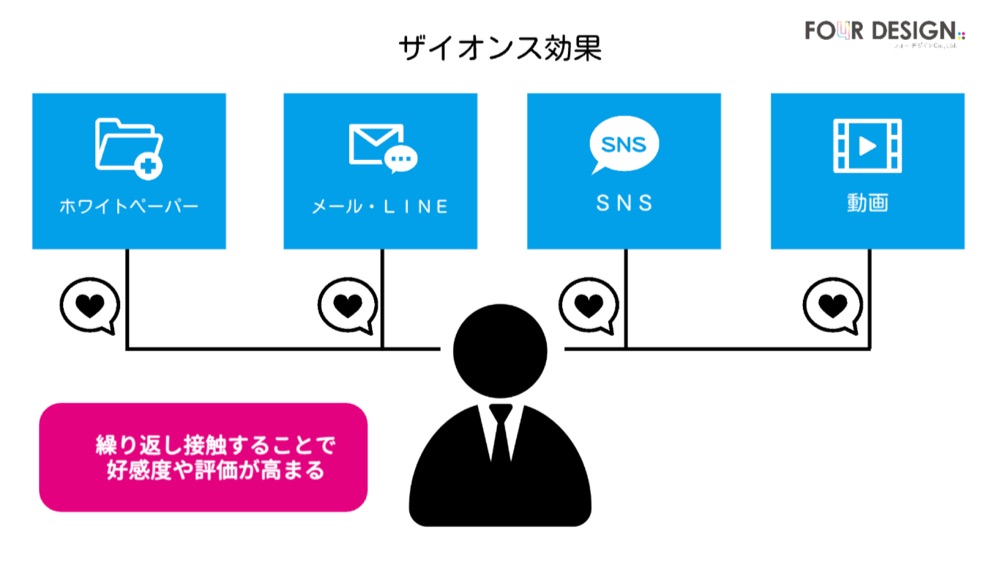

コンテンツ回遊・導線設計

ココンテンツ回遊とは、ユーザーが複数のコンテンツを閲覧することで、製品やサービスへの理解を深め、最終的にコンバージョン(購買・問い合わせなど)につなげるための戦略です。

Webサイト内のコンテンツは、ユーザーが目的のページへスムーズにたどり着けるよう、導線設計を工夫することが求められます。

見込みユーザーとの接触回数を増やすことで、ザイオンス効果(単純接触効果)(またはザイアンス効果)によりブランドイメージの向上が期待できます。

現代の消費者は広告に対して敏感で、信頼性に疑問を抱くケースも少なくありません。

そこで、内部リンクを活用して関連性の高いコンテンツをつなぐことで、サイト全体の滞在時間を延ばし、コンバージョン率の向上にもつなげることが可能です。

ユーザーの行動パターンを分析し、継続的に導線を改善していく姿勢が重要と言えるでしょう。

あわせて、サイトマップの整備やサイト内検索機能の充実も、回遊性を高める有効な施策です。

ウェビナーの開催

ウェビナーは、オンライン上で開催されるセミナー形式のコンテンツです。 製品・サービスの説明、専門家による講演、質疑応答などをリアルタイムで行うことで、ユーザーとの双方向コミュニケーションが図れます。

ウェビナーを開催する際には、明確な目的設定、魅力的な内容、スムーズな運営が重要です。

事前に参加登録を受け付け、参加者リストを取得することで、リードナーチャリングに活用することも可能です。

ウェビナーは、参加者のエンゲージメントを高め、ブランドへの理解を深める効果的な手段となります。

成功事例の作成

コンテンツマーケティングにおける成功事例の作成は、他社やブランドの実績をもとにした具体的なストーリーやケーススタディを通じて、自社の信頼性を高める有効な手段です。

こうした事例を提示することで、ターゲットオーディエンスに対する説得力をよりいっそう強化できます。

事例紹介は、Webサイト、動画、メールマガジン、パンフレットなど、さまざまな媒体で活用できます。

ランディングページ

ランディングページ(LP)は、コンテンツマーケティングにおいて非常に重要な役割を果たします。

ランディングページは、訪問者を特定のアクション(製品購入、資料ダウンロード、サービスの登録など)へ誘導するための専用ページです。

ランディングページを効果的に活用することで、コンバージョン率の向上やターゲットオーディエンスとの関係強化が可能です。

ランディングページを利用するメリット

コンバージョン率の向上

- ランディングページは、特定のアクションを促すことに特化して最適化されたページです。

製品の購入、サービスへの登録、資料のダウンロードなど、明確な目的に基づいた導線設計により、コンバージョン率の向上が期待できます。 - 広告やメールキャンペーンなどから直接誘導されることが多いため、訪問者が迷わず目的の行動に移りやすい点も強みです。

ターゲットを絞った情報提供

- ランディングページは、特定のキャンペーンやプロモーションに合わせて、ターゲットオーディエンスに向けて最適化できます。

これにより、訪問者が必要としている情報やメリットを絞って伝えられ、効果的なアプローチが可能です。 - 特定の製品やサービスに特化したランディングページを作成し、その内容に合わせたメッセージが伝えられます。

データ収集と顧客分析

- ランディングページを通じて得られるデータ(訪問者数、クリック率、コンバージョン率など)は、マーケティング戦略の改善に大きく貢献します。

特定のオファーに対する反応や、どのタイプのコンテンツが最も効果的かを分析することで、次回のキャンペーン設計に活かすことが可能です。 - 訪問者がどのセクションで離脱したのか、どのCTA(Call to Action)が最もクリックされたのかなど、詳細な行動データを把握することが可能です。

こうしたデータをもとに改善点を見つけることで、より効果的なランディングページの設計につなげることができます。

最新のコンテンツマーケティングトレンド

コンテンツマーケティングは常に進化しており、最新のテクノロジーや消費者の行動変化に合わせて戦略を調整することが成功の鍵となります。

近年ではとくに、AI、パーソナライゼーション、音声コンテンツが大きなトレンドとなっています。これらのトレンドを理解し、自社の戦略に効果的に取り入れることで、より高いエンゲージメントとコンバージョンを実現できるでしょう。

AIを活用したコンテンツマーケティング

AIは、コンテンツ作成からSEO対策、ターゲティング、効果測定まで、マーケティングの各工程で作業の効率化と戦略精度の向上に貢献します。

文章生成AIは、構成案の作成や文章の修正、キーワードの抽出といったタスクを自動化し、制作時間を大幅に短縮。結果として、より多くのコンテンツをスピーディに展開することが可能です。

加えて、AIを活用したSEO分析ツールは、検索トレンドや競合状況の把握、ユーザーの検索意図の分析などを通じて、成果に直結するキーワード戦略の立案をサポートします。

常にAIツールの進化に目を向け、最新の機能を積極的に活用することが、競争優位性を保つ上で不可欠です。

SEO屋が作ったSEO記事作成AI

文字単価0.01円〜のSEO記事作成ツール

パーソナライズされたコンテンツ配信

現代の消費者は、自分に最適化されたパーソナライズされた体験を期待しています。

そのため、一律のメッセージではなく、ユーザーごとのニーズや好みに応じたコンテンツ配信が欠かせません。

こうしたパーソナライズ配信は、ユーザーの属性(年齢、性別、居住地など)、行動履歴(閲覧や購入の履歴)、さらにはWebサイト上での動き(滞在時間やクリック数など)といったデータに基づいて行われます。

たとえば、過去の購入履歴から興味・関心を読み取り、それに関連した商品や情報をおすすめすることが可能です。

また、Webサイト上での滞在時間やクリック数から、関心の高いコンテンツを把握し、それに合わせて表示内容を最適化することで、より高いエンゲージメントが期待できます。

パーソナライズされたコンテンツ配信は、単にユーザー体験を向上させるだけでなく、エンゲージメントを高め、コンバージョン率を向上させる効果も期待できます。 ユーザーにとってより価値のある情報を提供することで、顧客ロイヤルティの向上にもつながるでしょう。 しかし、過剰なパーソナライゼーションは、ユーザーに不快感を与える可能性もあります。 バランスのとれたパーソナライゼーション戦略を策定することが重要です。

コンテンツマーケティングでよくある質問(FAQ)

コンテンツマーケティングに関するよくある疑問を解消します。

コンテンツマーケティングとSEOの違いは何ですか?

コンテンツマーケティングはWebマーケティング戦略で、SEOはその戦略をゴールへと導くための手段です。

詳しくは、「コンテンツマーケティングは戦略・コンテンツSEOとの違い」をご覧ください。

コンテンツマーケティングとは何ですか?

コンテンツマーケティングは、価値あるコンテンツを作成し、ターゲットとなる顧客に提供することで、ブランドの認知度を高め、顧客との信頼関係を築き、最終的に収益につなげるマーケティング手法です。

具体的には、ブログ記事、動画、SNSの投稿などを通じて、顧客が必要とする情報や解決策を提供します。

コンテンツを通じて顧客の関心を引き、商談や購入に結びつけることを目指します。

コンテンツマーケティングで大事なことは何ですか?

コンテンツマーケティングで最も重要なのは、顧客のニーズを深く理解し、それに応える価値のあるコンテンツを提供することです。

単に情報を発信するだけでは不十分です。

顧客の課題解決に役立つ情報や、興味・関心を引き出す内容、さらにはエンターテイメント性のある情報など、顧客にとって本当に価値のあるコンテンツを提供することが求められます。

そのためには、以下の点が重要です。

- ターゲットオーディエンスの明確化

- コンテンツ戦略の策定

- 質の高いコンテンツの作成

- 効果的なコンテンツ配信

- データに基づいた分析と改善

- 継続的な改善

これらの要素をバランス良く実行することで、成功するコンテンツマーケティング戦略が構築できます。 顧客との長期的な関係構築を目標に、地道な努力を継続することが重要です。

まとめ:コンテンツマーケティング戦略で売上UPを実現する

コンテンツマーケティングは、顧客との長期的な関係構築を目的とした戦略です。

単発の広告とは異なり、継続的な価値提供を通してブランドロイヤルティを高め、最終的に売上向上に繋げます。

本記事で解説した戦略設計、適切なコンテンツの種類選定、そして効果測定と改善を繰り返すことで、あなたのビジネスは着実に成長していくでしょう。

この記事が、あなたのコンテンツマーケティング戦略立案の一助となれば幸いです。