伴走する

オウンドメディア運用支援

企画の立ち上げや途中からの支援

SEO記事のみのご依頼も可能です。

『企業/ブランドの認知度向上』や『商品/サービスの売り上げアップ』などを目的に、オウンドメディアを立ち上げる企業は多いです。

『自社でもオウンドメディアを立ち上げたい』と思っているのであれば、その前に作り方を把握する必要があります。

オウンドメディアの作り方は、大きく4段階の工程に分けられます。

本記事では、その段階ごとにオウンドメディアの作り方を詳しく解説し、運用する際の注意点もご紹介しているので、ぜひ最後までご覧ください。

AI記事作成ツール

オウンドメディアを立ち上げるメリット

オウンドメディアの立ち上げには、主に以下のメリットがあります。

- 自社発信なので正しい情報を提供できる

- 幅広い層に情報を提供できる

- 広告宣伝費を抑えて集客ができる

- 地域を問わず集客ができる

- コンテンツが自社の資産として蓄積される

オウンドメディアの運用にはさまざまなメリットがあります。企業側から正しい情報を提供できるので、虚偽の情報が流れてしまうリスクを低減することが可能です。ユーザーにとって有益な情報を提供できれば、顧客のロイヤリティ向上にもつながるでしょう。

また、広告と比較すると幅広い層に情報を提供できるので、企業やブランドの認知拡大にもつながるでしょう。オウンドメディアを通じて集客ができていれば、広告費を抑えることも可能です。

インターネットで情報を発信することになるので、全国どこからでも新規顧客を獲得するチャンスにつなげられます。オウンドメディアに蓄積されるコンテンツはいつでも閲覧できるので、継続的な自然検索の流入も見込めるでしょう。蓄積されたコンテンツを営業ツールやプロモーションツールとして活用することも可能です。

企業がオウンドメディアを持つメリットについては、以下の記事でも解説していますので参考にしてみてください。

オウンドメディアの立ち上げ方

オウンドメディアを作る際は、下記の3つの準備をすることが大切です。それぞれの手順を詳しく解説していきます。

目的とコンセプトを明確にする

オウンドメディアを立ち上げるためには、目的とコンセプトを設定を明確にすることから始まります。

オウンドメディアを運営する目的とコンセプトを明確にすることは、今後設定するターゲットやペルソナが決定できるだけでなく、運用を進めるなかで統括者はじめ運用担当者/関係部署での認識の統一につながります。

ターゲット・ペルソナを作成する

次に詳細なターゲット=ペルソナを作成します。

ターゲットとは、発信する情報を伝えたいユーザーを指します。一方でペルソナは『仮想のユーザー像』です。ターゲットをより具体的に、仮想の人物像として作り上げたのがペルソナです。

ペルソナは漠然と設定するのではなく『年齢/性別/家族構成/趣味/生活パターン』などを細かく設定する必要があります。『仕事や経済面/どのようなメディアを使用し頻度はどれくらいなのか』などを詳細に設定することが重要です。

設定したペルソナの不安/悩みといったユーザーの課題が分かることで、発信すべきコンテンツの方向性を定めることができます。

ペルソナ設定は昨今のマーケティングとしては基本であり、オウンドメディアの運営に重要な要素の一つです(ペルソナマーケティング)。

KGIやKPIを設定する

オウンドメディアの立ち上げにあたって、『KGI』や『KPI』の設定も欠かせません。KGIは達成したい最終目標であり、オウンドメディアを通じて実現したいことを決めます。最終目標が不透明なまま立ち上げてしまうと、施策やコンテンツの内容が定まらず、効果が発揮されない可能性があります。

また、KGIを達成するための中間目標としてオウンドメディアにはKPIの設定が必要です。オウンドメディアは成果が現れるまで時間がかかり、また長期的に継続していくことで効果が発揮されます。長期の運用が前提となるので、KGIだけでは達成度が把握しづらく運用を続けるモチベーションが下がってしまう可能性があります。

短い期間で目標を設定しておけば、達成度からオウンドメディアの成果を正確に測ることが可能です。また、目標達成に向けてやるべきことも考えやすくなり、運営のモチベーションを保つことにもつながります。KGIやKPIは数字を用いて具体的な目標を設定するようにしましょう。

KPIの設定方法については、以下の記事でも解説していますので参考にしてみてください。

自社制作かオウンドメディア制作会社へ外注する

オウンドメディアは長い期間運用するメディアです。そのため『自社で運営するか』『外部の企業に委託するか』を決める必要があります。

自社で運営する場合は、ライターや編集者などコンテンツを制作する体制を自社で作る必要があります。一方で外部に委託する際はライターや編集者など委託先に属しているため体制を作る手間を省くことができます。

コンテンツ制作には、SEOライティングやコンテンツSEOといったスキルが求められますので、社内にそういったスキルを持った人材がいるかどうかが選定の基準となります。

どちらが正解という話ではなく、自社で運営するためには体制を整える為の時間がかかる事が多いので、リソースがない場合、オウンドメディア運用代行業者へ依頼するか、オウンドメディアコンサルティングサービスを検討しましょう。

オウンドメディア構築・作り方

前述した準備をすることでサイト制作に進むことができます。サイト制作の手順は下記の通りです。

必要な機能を決める

はじめに必要な機能を決めていきます。オウンドメディアのサイト制作は、一般的なWebサイトの構築と手順はほとんど変わりません。

しかし、メディアとして成功させるためには、『高い更新頻度』『コンテンツの量産』が重要なポイントです。安定して運用を続けていくためには、サイトに必要な機能を見極めなければいけません。

例えば、社内の人でも手軽にページを更新できる機能やお問い合わせフォームなど。サイトが完成した後、必要な機能に気づくと、やり直す手間や別途費用もかかるため注意が必要です。

どのようなサイトにしたいのかなど参考サイトを用意し目的を決め、必要とする機能を洗い出しサイトマップを作成し制作を進行させましょう。

サーバーを選定する

- 事業者から借りる(レンタルする)ことで利用できるサーバー。

- 自社サーバーよりも手軽に導入できる点がメリット。

- 他ユーザーとサーバーリソースを共有します。そのため、他ユーザーの利用状況の影響を受ける点がデメリット。

オウンドメディアはコーポレートサイトとは異なり、SNSでの拡散など短いスパンでPV数に変化が出やすいメディアです。容量や運用後に必要な機能を柔軟に変更できるサーバーを立ち上げ時に選ぶようにしましょう。

上記3つのサーバーのなかでは、一般的にはレンタルサーバーで十分ですが、大手企業や大規模なアクセス数が見込まれる場合は専用サーバーがおすすめです。

一見、サイトの立ち上げだけであれば、レンタルサーバーの方がコストを抑えられますが、今後運用をしていくなかで、サーバー環境の移行は非常に手間がかかります。

動画をオウンドメディアで利用する予定がある場合は、動画専用サーバーの準備も必要になるでしょう。

サーバー選定は先を見通すことが重要といえます。

ドメインを決める

サーバーと同様にドメインの種類も決めていきます。ドメインの種類は以下の2つです。

- 既存のドメイン

- 新規のドメイン

オウンドメディアを運用するなら、基本的に『独自ドメイン』を選ぶようにします。

すでにコーポレートサイトなどがあり、自社で独自ドメインを保有している場合、

- 下層ディレクトリで運用

- サブドメイン化

- 新規ドメイン取得

の3択となります。

それぞれ、メリット・デメリットが存在しますが、多くの場合は、

1、下層ディレクトリで運用

が一番運用しやすいです。

伴走する

オウンドメディア運用支援

企画の立ち上げや途中からの支援

SEO記事のみのご依頼も可能です。

CMSを選定する

事前にサイト制作について調べることで、進行をスムーズに進めることができます。ここからはサイトデザインについて決めていきます。

先述した目的やゴールに合わせて、サイトの色使いやレイアウト/画像の配置などを決めていきます。一般的には、CMSを使ったデザインを考えていくことがほとんどです。

CMSとは基本的な枠組みや機能がはじめから揃っているものを指します。一からサイトデザインを考える必要がなく手軽にデザインが決められます。

CMSにも無料のものと有料のものがあり、一般的には『WordPress』と呼ばれるオープンソースが主流です。その他のCMSにも特徴があるため下記の図を参考にCMSを決定していきましょう。

| CMSの種類 | 特徴 | 名前 |

|---|---|---|

| オープンソース | 無料でソースコードが公開されている。 | WordPress Soy Movable Type |

| パッケージCMS | 自社サーバーにインストールする。 手厚いサポートが受けられる | aishipR CREAM |

| クラウドCMS | ウェブ上で使用する運営側が管理する。 サーバーにてシステムやデータが管理される。 | Jimdo Wix |

オウンドメディアの作り方:SEO記事制作

いよいよオウンドメディアを運用するために必要な記事制作に入っていきます。記事制作の基本的な手順は以下の通りです。

記事のクオリティは検索結果の順位に影響が出るため、記事制作の工程は特に重要といえます。

当社の制作方法を含めて解説していきます。運営の目的を達成するために欠かせない工程になるため、今後の記事制作の参考にしてください。

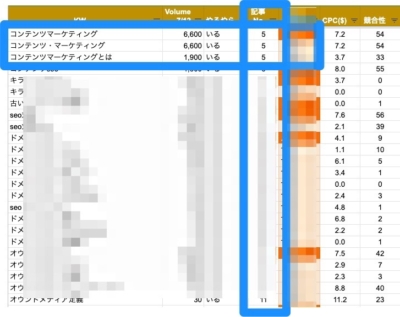

SEOキーワードを選定する

記事制作で欠かせない作業が、SEOキーワードの選定です。Googleから評価を得るためには、自社が伝えたいキーワードではなく、ユーザーに需要のあるSEOキーワードを選定することがポイントになります。

ユーザーに需要があるキーワードを確認するためには、Googleが提供する『キーワードプランナー』や『Google Search Console』『ラッコキーワード』を使うとスムーズに進める事ができます。

当社では競合企業のSEOキーワード調査を2週間から4週間をかけて3万から10万キーワードを調査します。

このときにさまざまなツールを駆使してキーワード抽出を行いますが、最終的には人の目によって判定を行う必要があり、2週間から4週間をかけてすべて目視によって対策キーワードを絞り込んでいきます。

キーワードが異なっても検索意図が同一であるもの(例:オウンドメディア 運用、オウンドメディア 運営)などのグルーピングもこの段階で行い、同じようなキーワードで別々の記事にすることがないよう選定を行います。

記事制作会社も使っている

AIライティングツール「SOUSOU」

ターゲットユーザーの検索意図を考える

記事制作をするにあたって、『ターゲットユーザーがどのような意図でキーワードを検索しているのか』を考えることも大切です。ターゲットユーザーの検索意図を汲み取った記事を作成することで、アクセス数やCV率のアップにつながります。

反対に検索意図から逸れた内容の記事では、アクセス数やサイトへの滞在時間が減ったり、求める成果になかなかつながらなかったりする可能性があるでしょう。そのため、選定したキーワードで検索された背景を推測して、コンテンツに反映させることがオウンドメディアの成功には欠かせません。

SEOにおいても検索意図は重要な要素です。ユーザーニーズを満たす記事はGoogleからの評価が高まり、検索結果において上位表示されやすくなります。

記事構成を作成する

対策キーワードの選定が終わったら、記事構成案の作成に移ります。

構成案を作成せずに記事を書き始めてしまうと、ターゲットユーザーが求めている情報とのズレが生じやすく、まとまりのない記事になってしまいます。

質の低い記事を発信してしまうと、記事の効果だけでなくターゲットユーザーからの信頼や興味/関心を持たせることができません。

先述で『自社で制作するか/外部に委託するか』を話しましたが、記事制作も同様で自社/外部で制作を検討が可能です。

どちらが良いというわけではありませんが、記事構成を作成せず、自社でライティングしたり、外部にKWだけ依頼しライティングしたりするケースは、記事単体の網羅性やトンマナなどクオリティに差があり品質が低くなってしまう可能性があります。

記事構成を把握した状態でライターへ依頼することができるだけでなく、ライター側も構成をもとにライティングが行えるので執筆速度が向上します。

そのため構成案の作成は記事の成果を左右する重要な作業といえます。

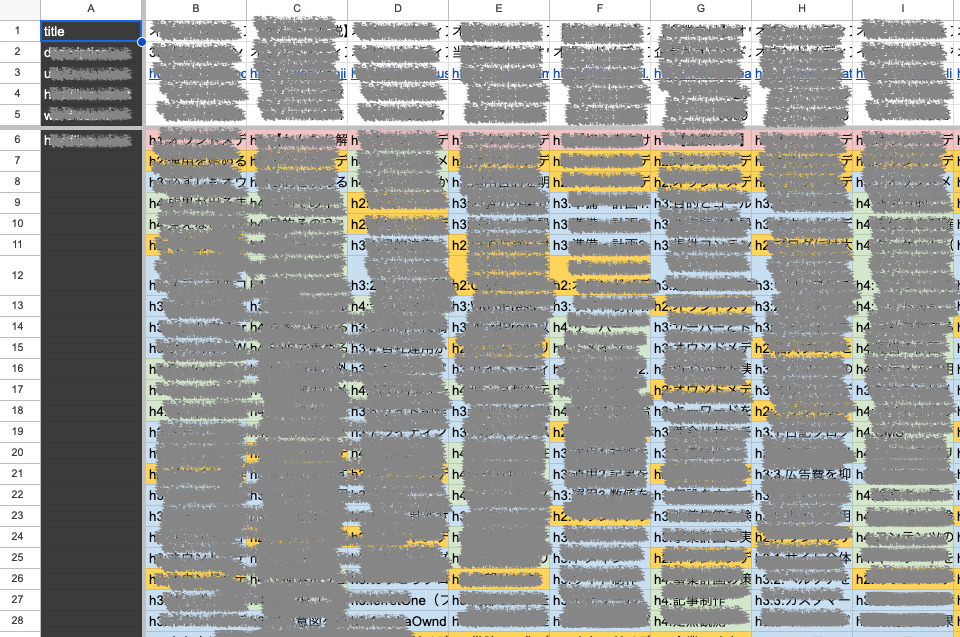

フォーデザインでは上位表示されている20サイトを調査し構成案を作成

当社は、上位20サイトの文章構造/共起語を調査し構成案を作成していきます。構成作成に時間を掛けることで、のちの作業精度だけでなく上位表示の精度を向上させます。

構成作成により、企業が伝えたい表現やニュアンスなどにズレが少なくなり、対策キーワードに沿った品質が担保された記事制作が可能となります。

予算に合わせて、オーガニックからのコンバージョンを最大化

『コンテンツマーケティング支援』

SEOライティングを行う

次に記事構成に沿ってSEOライティングを行っていきます。

SEOライティングを行う際は、アクセス数を増やすために対策キーワードを入れることが重要ですが、キーワードを盛り込みすぎることで文章が不自然になってしまう可能性があります。

あくまでもユーザーが読みやすい文章を作った上で、自然に対策キーワードを盛り込むのがポイントです。(構成がしっかりしていれば、意識せずとも自然とキーワードが入る)

近年、ライティング業務は、自社でライティングを行うほか、クラウドソーシングに登録しているライターに依頼をされる企業が増えています。

例えば自社でSEOライティングを行う場合、コンテンツ制作のための編集に関わる人員を集めなければいけません。新しくスタッフを雇うとなると人件費がかかり、外注するよりも費用がかかることも考えられます。また編集チームを立ち上げても、キーワード選定から記事の執筆、編集、効果測定まですべてを担当することになるので、大きな負担となります。

負担がかかりすぎると手が回らなくなり、うまく運用がいかなくなることも。

一方で、クラウドソーシングに登録しているライターへ依頼することで、自社の負担を解消できますが、登録しているライターのスキルには差があり、納品される記事の品質が担保しにくいことが欠点といえます。

そのため、納品された記事を修正することに作業時間がとられてしまい、他の業務に支障をきたす恐れがあるため注意が必要です。

オウンドメディア立ち上げ後の分析

オウンドメディアのコンテンツを作成して公開した後は、効果測定を行いましょう。効果測定を行うことで、『求める成果が出ているのか』把握できます。また、あまり効果が出ていない場合、分析結果をもとに改善していかなければなりません。

オウンドメディアの分析ツール

オウンドメディアの分析にはツールを活用することになるので、どのようなツールが使えるのか把握しておきましょう。代表的な分析ツールには、『Google Analytics』『Google Search Console』『GRC』があります。

Google Analytics

Googleが提供している無料のアクセス解析ツールで、『サイトへの訪問経路』や『ユーザーがとった行動』などを分析する際に便利です。分析したいWebサイトをGoogle Analyticsに登録すると、個別に『トラッキングコード』が発行されます。それをサイト内に挿入することでデータの測定を始めることが可能です。

Google Analyticsに表示される『訪問経路/滞在時間/行動パターン/CV率』といったデータをチェックすることで、サイトの現状を正確に把握できます。そこから「どこをどう改善すれば成果につながるのか」検討しやすくなるでしょう。

Google Search Console

Google Search ConsoleもGoogleが提供する分析ツールになります。Google Analyticsとの大きな違いは、『ユーザーが自社サイトにアクセスする前の情報』を収集できるところです。

例えば、『検索パフォーマンス』という機能では、ユーザーが検索したキーワード(検索クリエ)が一覧で表示されます。さらに、各検索キーワードで自社の記事が検索結果に表示された回数/クリック数までチェックすることが可能です。

検索クリエをチェックするなかで、とくに対策をしているわけでもないのに、上位に入っているキーワードが見つかる可能性があります。そのキーワードを記事タイトルや見出し/本文に取り入れることで順位が上がる可能性があるでしょう。

このほかにも、SEOの面でページが抱えている問題やセキュリティの問題、Googleのガイドライン違反項目の検知なども可能です。

GRC

GRCはSEOツールラボが提供しているツールで、キーワードの検索順位を確認できます。対応している検索エンジンは、Google/Yahoo!/Bingの3つです。

GRCはインストール型となっています。『起動時にチェックを開始する』という設定をONにしておけば、起動すれば自動的に検索順位や直近の順位の変化を把握することが可能です。

順位の変動から『順位が上がった/下がった理由』を分析でき、下がった場合には改善や対策を検討できるようになるでしょう。上位100サイトの順位履歴をチェックできるため、競合サイトの分析にも役立ちます。

無料プランでは、20個までキーワードの登録が可能です。それ以上の数のキーワードを登録して分析したい場合は有料プランへの加入が必要になります。2024年5月時点で月額495円(検索語数500件)~となっているので、比較的安価で利用できるのも魅力です。

オウンドメディアの運営歴によって分析方法を変える

オウンドメディアの効果測定のポイントは、『運営歴』によって少し異なります。運営歴半年以上と半年以下のケースごとに、効果測定のポイントをご紹介しましょう。

オウンドメディア運営歴半年以上(継続的にコンテンツ投下している場合)

オウンドメディアを立ち上げて半年以上立っている場合、コンテンツ公開から1週間後に分析を行いましょう。主にチェックする指標は、『検索順位/ページの流入数/滞在時間』などです。

ユーザーの多くは、検索結果の1ページ目しかチェックしない傾向にあります。そのため、対象のコンテンツの検索順位が低いと流入率は悪くなるでしょう。また、ユーザーがサイトに訪問した回数に変化がないのに、ページの閲覧数が低下していることがあります。その場合、サイトの離脱率が高く、コンテンツの満足度が低いと考えられるでしょう。

平均の滞在時間が短い場合、ユーザーニーズを満たせていないために離脱されやすくなっていることが考えられます。このように、各データを分析することで問題点が把握できるので、改善を行っていきましょう。逆にPV数や滞在時間が長い記事があれば、それを軸に他の記事のデータを確認するなど見工夫をしていきます。

オウンドメディア運営歴半年未満

オウンドメディアの立ち上げから半年未満の場合、コンテンツを公開した時点では、期待する成果はほぼ出ていないと考えられます。そのため、コンテンツを公開してから2~4週後を目安に、『検索順位/ページの流入数/滞在時間』などの指標をチェックしましょう。

検索順位は定期的に変動するので、毎日チェックを行うのは非効率です。主要キーワードの順位測定を週1~2回の頻度で行う程度で十分といえます。

公開から2か月経過しても順位やアクセス数などが低迷している場合、ユーザーニーズを満たせていない可能性があるでしょう。また、他のコンテンツでも順位の低下が見られれば、Webサイト全体に問題があると考えられます。

コンテンツに問題がないか評価する際は、『記事の滞在時間/CV率/目的に沿った成果が出ているか』という点に注目して、定期的にチェックをしましょう。そして、低迷している原因を特定して、コンテンツやメディアの見直しを行ってください。

オウンドメディア立ち上げ時に注意するポイント

オウンドメディアを運用するにあたって、いくつか注意するべきポイントがあります。そのポイントは以下のとおりです。

ユーザー目線のサイト構造を意識する

オウンドメディアの運用では、ユーザーファーストが求められます。ユーザーにとって使いづらいサイトや網羅されていない記事サイトの場合、Googleから評価されず、検索順位にも影響が出てしまう可能性が高いです。

- ユーザーが見たい記事を見つけやすい

- 表示スピードが早い

- サイトマップが整理されている

などの特徴があるサイトはユーザー目線でサイトが作られているので、Googleから評価されやすい傾向にあります。そのため、ユーザーにとって便利で使いやすいサイト構造でメディアを運用することが重要です。

一貫性のあるコンテンツ作りを意識する

コンテンツの作成では、一貫性を意識することが大切です。オウンドメディアのコンセプトに合わない記事を作成すると、専門性が低くなってしまい、ユーザーからの信頼が低下する恐れがあります。また、見込み客の獲得が難しくなります。

とくにコンテンツのアイデアが尽きてしまったときに、コンセプトに合わない記事ができてしまう可能性があります。しかし、コンセプトからズレないようにキーワードの選定やコンテンツの内容を決めることをおすすめします。似たようなキーワードでも切り口を変えることで、一貫性のあるコンテンツを作成することが可能です。

SEO対策を行う

オウンドメディアもSEO対策が必須です。オウンドメディアは、ターゲットユーザーにサイトやコンテンツを見てもらえなければ効果が発揮されません。検索結果の上位にサイトや記事が表示された方が流入されやすいので、ユーザーに認知してもらうことができます。

SEO対策にはさまざまな手法があります。キーワードの選定や検索意図を汲み取った高品質なコンテンツ作りが主な施策といえます。それ以外にも『ユーザー目線のコンテンツ作りやサイト構造にする』『適切な内部リンクを設置する』などの内部施策も重要となってきます。

伴走する

オウンドメディア運用支援

企画の立ち上げや途中からの支援

SEO記事のみのご依頼も可能です。

情報は常にアップデートする

コンテンツは常にアップデートして、最新情報を提供することを心がけてください。古い情報のままコンテンツを公開していると、記事への滞在時間が短くなってしまい、SEOに影響が出て順位が下がってしまう可能性があります。

情報は常に変化しているので、3ヶ月に1度は記事のリライトを検討しましょう。とくに検索結果の上位に表示されるコンテンツは積極的に更新するのがおすすめです。

ユーザーの動線も考慮する

オウンドメディアの運用では、『集客からゴールまでのユーザーの動線をしっかり設計する』ことも大切です。オウンドメディアの立ち上げにあたって、KGIやKPIを設定することになります。動線の設計ができていないと、集客に成功しても肝心な成果にはつながらない可能性があります。

例えば、最終的に商品の購入やサービスの利用につなげたいのであれば、購買意欲の高いユーザーにセールスページに誘導するための工夫が必要です。具体的には、セールスに誘導するための内部リンクを設置するといった対策が求められます。ユーザーにどう動いてもらいたいのか考慮しながらサイトの構築やコンテンツを作成する仕組みづくりが大切です。

オウンドメディア立ち上げに関する質問

オウンドメディアの立ち上げまでどれくらいの期間がかかりますか?

オウンドメディアの立ち上げにかかる期間は、プロジェクトの規模や目標、コンテンツの量、依頼する業者や担当者のリソースによって異なりますが、一般的には1ヶ月〜3ヶ月で立ち上がります。

流れ

- 計画と戦略立案(1~2週間)

- ウェブサイトの設計・開発(3~4週間)

- コンテンツ制作(初期コンテンツ)(2~3週間)

- テスト・最終確認(1~2週間)

オウンドメディアの効果が出るまでにはどれくらいかかりますか?

オウンドメディアの効果が出るまでの期間は、さまざまな要素によって異なりますが、一般的には 3ヶ月から6ヶ月、またはそれ以上の時間がかかることが多いです。

詳しくは、オウンドメディア集客の記事をご覧ください。

オウンドメディア戦略とは何ですか?

オウンドメディア戦略とは、企業やブランドが自社で所有・運営するメディア(オウンドメディア)を活用して、ターゲットオーディエンスに向けて価値あるコンテンツを提供し、ビジネス目標を達成するための計画やアプローチのことです。

詳細はオウンドメディアとはをご覧ください。

オウンドメディアの立ち上げ・作り方:まとめ

オウンドメディアの立ち上げには、さまざまな工程が生じます。そのため、どのような流れで制作/運用していくのか把握することは非常に重要なことです。

オウンドメディアを立ち上げたのに失敗している企業は、適切な工程を踏んでいなかったり、効果測定や改善がうまく行えていなかったりする可能性があります。そのため、これからオウンドメディアを立ち上げる企業は、ご紹介した作り方や注意点を参考に準備を進めることをおすすめします。

オウンドメディアの立ち上げや運用に不安や悩みがあれば、当社までお気軽にご相談ください。

SEO屋が作ったSEO記事作成AI

文字単価0.01円〜のSEO記事作成ツール