近年オウンドメディアは、企業のマーケティングにおいて重要なマーケティング手法の一つとして考えられています。オウンドメディアをこれから立ち上げることを検討している方にコンテンツマーケティングとの違いや目的/基本的な戦略などについて解説します。

『これからマーケティングを学びたい方』『違いについて学びたい方』に向けた記事になっていますので、本記事を参考に、Webマーケティングの作業に活用ください。

コンテンツマーケティングとオウンドメディアの違い

オウンドメディアについての説明で、マーケティング用語としての「コンテンツマーケティング」が出てくることは珍しくありません。オウンドメディアとコンテンツマーケティングとではなにが違うのかについて解説していきます。

コンテンツマーケティングとは

コンテンツマーケティングとは、ユーザーにとって有益な情報を、コンテンツを通して届けることで消費やサービスの購買行動を促すマーケティング手法です。

コンテンツの種類には文章や画像/映像/音声などさまざま方法で情報をユーザーに向けて発信することができます。

ユーザーに届ける情報はどのようなコンテンツでも良いわけではなく、設定したターゲット層にとって価値のあるコンテンツを発信することが重要です。

このようなコンテンツの作成を行い、ターゲットユーザーに届けるマーケティング全体をコンテンツマーケティングといいます。

オウンドメディアとは

オウンドメディアとは『自社で保有するメディア』を指します。メルマガやWebサイトなどすべてを意味しますが、オンラインでのマーケティングに関しては、自社が運営する『情報を発信するサイト』を指すのが一般的です。

オウンドメディアは『コンテンツマーケティングを行う手段』といえます。また、企業マーケティングにおいてオウンドメディアはトリプルメディアの一つになります。

最近では、コンテンツの専門性や独自性に特化した情報を提供することがオウンドメディアの役割として求めらており、企業のファンを獲得するために必要なメディアとして位置付けられてきています。

コンテンツマーケティングとオウンドメディアの共通点

前述では、コンテンツマーケティングはWebマーケティング施策の一つであり、オウンドメディアはコンテンツマーケティングを行うための手段であることを解説しました。それぞれ違いはあるものの、共通する部分は少なくありません。

例えば、ユーザーのニーズに合わせて有益な情報提供を継続的に行うことは共通するポイントです。

専門的な情報を発信することで見込顧客へのアプローチがしやすい点も同じです。コンテンツを通してユーザーと関係を構築でき、興味/意識の変化にもつながります。

また、自社のブランディングを行いやすい点も共通しています。コンテンツの内容だけでなく、サイトデザインを統一させることでも企業のイメージを定着させることが可能です。

コンテンツマーケティングの役割と目的

コンテンツマーケティングの役割は、企業が顧客にとって価値のあるコンテンツを継続的に提供し、ユーザーとの距離を縮めて関係性を築くことです。

商品購入やサービス利用を一時的でなく、中長期的な視点で増やすことが目的です。

企業に対して顧客に好意を持ってもらうことが前提です。

メルマガや動画/ブログなど、インターネットやSNSから発信できる情報を最大限に利用し、さまざまなコンテンツからアプローチをすることが必要とされています。

企業のブランディング

ターゲットとなるユーザーに対して企業の価値や商品/サービスイメージを認知してもらうために行う施策がブランディングです。

『この企業の商品やサービスを試したい/購入したい』『この商品やサービスならこの企業』と、ユーザーに思わせることができれば、コンテンツマーケティングが成功しているといえます。

コンテンツマーケティングを活用することで、商品やサービス情報だけを発信するのではなく、企業が持っているノウハウや情報をコンテンツとして配信することで、ユーザーは興味/関心を持ち、企業の存在を知るきっかけを作ることができます。

独自性のあるコンテンツ配信を行い戦略的なブランディングを施策することで他社との差別化も可能です。

ロイヤルティの向上

マーケティングでいう顧客層は、潜在顧客/顕在(けんざい)顧客/既存顧客に分かれています。

・潜在顧客・・・商品やサービスを知らず利用もないがニーズが眠っている層

・顕在顧客・・・ニーズが表面化しており、商品やサービスも知っている層

・既存顧客・・・商品やサービスの利用歴がある層

施策としてコンテンツマーケティングに取り組むと、どのような顧客層にも有益な情報を発信し続けることが可能です。

それぞれの顧客層は商品やサービスの認知だけでなく、企業にも関心が向くようになるため『この企業は自分にとって良い情報を提供してくれる』と好意的にとらえやすくなることが特徴です。

潜在顧客/顕在顧客であっても、有益な情報を獲得するうちに『応援したくなる気持ち=ファン心理』に変化する可能性が高まり、顧客の心理変化によってロイヤルティ(信頼/忠誠心)につながります。

コンテンツマーケティングで、すべての顧客層に向けたコンテンツの配信ができるため、ロイヤルティの向上を目的とした施策を行うことが可能です。

オウンドメディアの役割と目的

オウンドメディアの大きな役割は、掲載に制限がなく企業の独自性のある情報を発信できる点です。

商品やサービスの情報だけを発信するのではなく、周辺情報や顧客が参考にできるノウハウをコンテンツにすることで企業とユーザーをつなぐメディアとして運用できます。

商品を『認知』してもらう

どんなに優れた商品やサービスであっても認知されていなければ、購入や利用をされることはありません。購買につなげるためには認知してもらうことが重要です。

オウンドメディアはブログや動画/ECサイトなど多岐にわたります。さまざまなメディアで常に有益な情報を発信し続ければ、既存顧客だけではなく、見込客となる潜在顧客/顕在(けんざい)顧客にも訴求が可能です。

独自性や魅力あるオウンドメディアのコンテンツを発信できるかが重要となってきます。

リピーターユーザーを作る

ユーザーが良いコンテンツだと思えば、オウンドメディアから発信する情報を定期的に見てくれるようになります。いかに『また見たい』コンテンツと思ってもらえるかが重要です。

ですがコンテンツに再訪するユーザーが、必ずしも商品やサービスを利用するとは限りません。

コンテンツに再訪されるユーザーを増やし続けることで、長期的な購入/利用につなげることができます。実際に商品やサービスを利用するところまで達成できれば、商品やサービスのリピーターになる確率が高められます。

リピーターを増やすことは、短期的な成果だけではなく長期的にみた成果につなげるための施策といえます。

長期的な資産を作る

オウンドメディアは、自社が保有するメディアです。運営の停止やサイトの削除をしない限り半永久的に残り続けます。

Web広告やCMなどの有料広告は、契約期限が終わると消去され広告を表示させることができないため費用をかけ続けなければいけません。またFacebookやTwitter/InstagramといったSNSなどは、情報更新の頻度が高いため古い情報は埋もれていく傾向があります。

一方でオウンドメディアのコンテンツは、自社が運営するメディアでコンテンツを配信するため、企業の資産としてWeb上に残り続けます。ユーザー個々が知りたいタイミングで検索し、情報に沿ったコンテンツに流入が見込めます。良質なコンテンツであれば半永久的に、検索するユーザーに見られやすくなるため、流入だけでなく適切な情報提供を継続して行うことが可能です。

コンテンツマーケティングやオウンドメディア運用を行う際に意識すること

コンテンツマーケティングとオウンドメディアを効果的に活用するためには、意識しておかなければいけないことがあります。ここでは、それぞれ意識することについて解説していきます。

コンテンツマーケティングで意識すること

コンテンツマーケティングを行う上で重要なのは、ターゲットとなるユーザーのニーズを理解することです。ユーザーの興味や関心に合わせてコンテンツを発信していくためには、まず『なにを求めているのか』を理解する必要があります。そのため、コンテンツマーケティングを実施する際にはペルソナの設定が重要です。

コンテンツマーケティングにおいて自社製品やサービスの売上拡大を目指す場合、ユーザーの性質や市場の動向についても把握しておかなくてはなりません。ユーザーの性質や市場の動向を戦略に組み入れるためには、収集したデータの分析も必要となってきます。コンテンツを発信するだけでなく、定期的にデータの分析や更新/改善を怠ってはいけません。

オウンドメディア運用で意識すること

オウンドメディアを運用する際に重要となってくるのは、長期的な視点です。オウンドメディアは短期間で効果が出るものではなく、継続的に運用していくことで効果が最大化していきます。継続的にコンテンツを制作・更新し続けていくことを見越して、計画を立てることをおすすめします。

オウンドメディアを通じてコンテンツを発信していく中で、ユーザーファーストを意識することも大切です。最終的な目標として自社の売上拡大やブランディングなどを掲げているケースは多いですが、第一にユーザーが抱える悩みや課題の解決につながるコンテンツ作りを行うことで、『ユーザーが求めているコンテンツ』として効果が出やすくなります。

ユーザーファーストが意識されたコンテンツは検索エンジンからも評価されやすく、SEO対策にもつながるため重要なポイントです。

オウンドメディアのコンテンツの作り方

『他社や競合企業がオウンドメディアを取り入れているから』という考えでオウンドメディアを立ち上げても、失敗する可能性が高いといえます。

オウンドメディアの立ち上げには手順と戦略/知識を持って取り組むことが重要とされています。

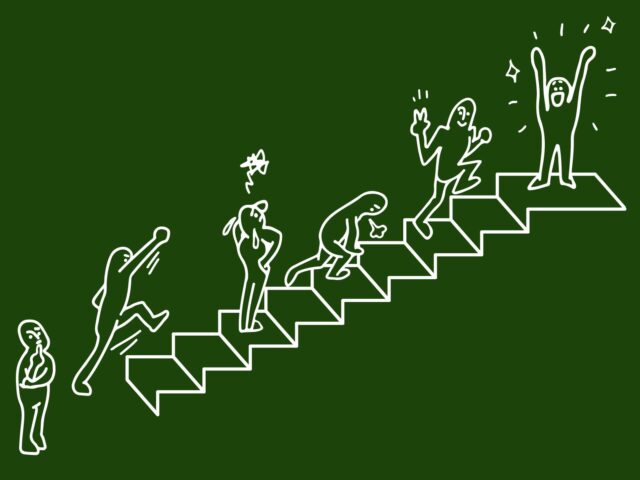

成果が出るオウンドメディアのコンテンツを作る手順は、『ペルソナ設定』『カスタマージャーニー設計』『メディア制作/運用』です。

また、オウンドメディアはただ情報発信すれば良いのではなく、『コンテンツの質や量のバランス』『読みやすい解説』『プラスαの情報』『コンテンツ統括するスタッフの充実』などのさまざまな条件を把握した上で運用を検討しなければいけません。

ペルソナ決定

オウンドメディアのコンテンツを発信していく上で、ペルソナの設定が重要です。ペルソナの設定は必須で、コンテンツの読み手ともなるペルソナは、商品やサービスを利用するであろうユーザーを指します。

ペルソナの設定は、年齢/性別/職業/年収/趣味など、時には身長や体重といったことまで詳細な人物像を描いていきます。ペルソナを設定することで、ユーザーの課題を見つけやすくなり、あわせてコンテンツのテーマも絞りこみやすくなるため効果的といえます。

間違った設定をしてしまうと、オウンドメディアをはじめとするコンテンツ全体の方向性が変わってしまい、ターゲットであるユーザーへ訴求できなくなってしまいます。

『コンテンツのテーマ』などオウンドメディアを立ち上げ後の運用にも関係するため、ペルソナ設定には注意が必要です。

カスタマージャーニー設計

カスタマージャーニーとは、顧客が商品やサービス利用に至るまでの行動や心理のプロセスを旅に例えて表現することです。

『商品やサービスに興味のなかった顧客が、どのように興味を持って認知し、どのような過程をたどって利用までいくのか』といった予測を設計で立てることになります。

『認知/興味関心/検討比較/利用や購入』の順に時系列に並べて可視化すると、顧客が企業となにを通じて接点(タッチポイント)を持ったかがわかる仕組みです。

それぞれの接点でオウンドメディアの役割が明確になり、施策を進めやすくなります。漠然とコンテンツを作るのではなく、顧客にとって有益な情報をどのように発信するかを検討することが求められます。

メディア制作/運用

ペルソナとカスタマージャーニー設計が決まったら、オウンドメディアの制作と運用に移ります。メディア制作は自社と外注どちらかで行います。社内に制作担当者や詳しいスタッフがいない場合は、デザインレイアウトやコンテンツの拡散などの効率を考え外部に委託して制作することがおすすめです。

オウンドメディアは、運用を開始してから定期的な更新が必要です。対策キーワードに沿ったコンテンツを継続的に作成し配信します。配信後は数値の計測を行い、場合によっては改善をしなければいけません。

コンテンツの継続的な配信や数値の検証/改善をすることで検索エンジンの評価も高まり、成果につながりやすくなります。

メディア制作と同様にコンテンツの対策キーワードや制作も外部に委託できます。社内で体制を整えられない場合は、外部に委託することも検討できます。

キーワード選定など、競合企業など網羅したキーワード選定を部分的に依頼することもできるため企業によってできることをまとめた上で、外注先を検討するようにしましょう。

コンテンツの企業/競合調査から作成や配信まで、専門的な知識や施策が成果に直結するため、時間をかけて外注先を検討することをおすすめします。

コンテンツマーケティングとオウンドメディア制作の注意点

オウンドメディアを立ち上げて運用している企業の中には、成果につながらずコンテンツの発信が止まってしまう企業を見かけます。理由として『メディアの方向性が定まっていない』『社内リソースがない』『コンテンツの内容がバラバラ』といった課題から成果を出せずにいるケースが多いです。

ここでは、多くの企業が失敗している注意点について解説します。

目的が明確になっていない

オウンドメディアを立ち上げる場合、まず『目的を明確にする』ことが重要です。

目的を明確にすることで『なんのために、誰に向けてのオウンドメディアなのか』を企業内で共通認識として持つことができます。先述でペルソナについて解説しましたが、目的も同様に、明確に決めなければ成果につなげることができません。

例えば社内の担当者が、思いつきでオウンドメディア運用を始めると『目的はなんだっけ』『ターゲットとコンテンツが合っていない』など運用当初の方向性から外れた運用になっています。

『目的を明確』に決めることで、運用に関わるスタッフ間で統一した共通認識が生まれ、目的を達成するための過程の指標を決めやすく、日々の作業に落とし込むことが可能です。

目的に合わせた分析や改善策なども行えるため『目的を明確にする』ことは成功するためのポイントです。

予算/リソースが不足している

オウンドメディアの構築と運用は、長期的に行うことが前提になります。予算や人的リソースが不足していると、オウンドメディアの運用が回らなくなり、コンテンツの発信が止まってしまいます。

社内の人的リソースの確保ができれば問題ありませんが、多くの企業は、リソースの確保を課題としています。その場合は、制作会社やコンサルティング支援をしている会社へ外注することも視野に入れましょう。

外部に委託することで、リソースの課題が解決でき継続的な運用体制の構築が可能です。

専門的なコンサルティング会社に支援を依頼すれば、対策キーワードやコンテンツの精度といった質が担保され、理想のメディア運営を行うことができます。

コンテンツの内容が的を得ていない

オウンドメディアのコンテンツを配信しても、検索結果で上位に表示されるまで時間が必要です。最短でも3か月、長ければ年単位での時間が必要なケースもあります。

コンテンツの内容が的を得ていない場合やキーワード選定が適切に行われなければ、検索結果の上位にコンテンツを表示させることができません。

その原因としては『SEO対策ができていない』『ペルソナがずれている』などが考えられます。

適切なキーワード設定やコンテンツの内容に独自性があるかなど、一つひとつのコンテンツが重要になるため定期的な計測や改善が必要です。

流入が増えなかったり順位が上がらないコンテンツに関しては、リライトしたり改善点を調べ、一から見直すことが重要です。

本記事では、コンテンツマーケティングとオウンドメディアの違いや目的/作り方の手順について解説しました。

コンテンツマーケティングとオウンドメディアの違いを把握し運用につなげることで、仕組みを理解して施策を行うことができます。一方で、手順や注意点を疎かにしてしまうと、成果を出すまでに時間がかかり運用がうまくいかないメディアになってしまいます。

メディアを成功させるためには、ユーザーに企業の存在を知ってもらい、コンテンツを通して興味/関心を持ちファンになってもらう必要があるため、長期的な施策を行えるよう入念な準備と運用ができる体制作りを構築するよう心がけましょう。

本記事を参考にコンテンツマーケティングとオウンドメディアの違いを理解した上で、長期的な成果に結びつける施策/運用を活用していただけたら幸いです。